閱讀 11323 次 遺船舊岸--廣西百色市江濱路文化博物館及市民生活中心

遺船舊岸——廣西百色市江濱路非物質文化博物館及市民生活中心設計

陜西科技大學 建筑學專業(yè) 蘇波

1.研究現(xiàn)狀

1.1研究現(xiàn)狀、生產(chǎn)需求狀況

1.1.1以船為家漁民生活狀況調研

1.1.1.1居住環(huán)境惡劣

從調研情況看,以船為家漁民作為一個特殊的弱勢群體,居住條件惡劣,生活條件極差。以船為家漁民常年漂泊在水上,安身立命就靠船,吃住、捕魚都在船上,生存和作業(yè)環(huán)境極差。有的生產(chǎn)生活一條船,有的生活一條船、捕撈一條船,無論生活船還是捕撈船都低矮破舊、空間狹小、環(huán)境惡劣、缺水少電、缺桌少柜。遇大風大浪天氣或夏季汛期易發(fā)生進水沉船危險,防洪、防火、防臺風等安全隱患多。

1.1.1.2經(jīng)濟收人低下

由于以船為家漁民受教育程度低,社會交往少,信息閉塞,除了捕魚沒有其他技能,外出打工也較難立足,更缺乏創(chuàng)業(yè)資金和能力,基本都以捕魚為生,很少有其他經(jīng)濟來源。近年來,由于攔河修壩、挖沙、水域環(huán)境污染等因素影響,漁獲物越來越少,捕撈漁民年人均收人一般都低于農(nóng)民收人。

1.1.2.3管理問題

漁民是一個“非工非農(nóng)”的特殊群體,既有分散性又有集聚性,分散居住的漁民捕撈作業(yè)流動性很大,居無定所,集中聚居(停泊)的漁民戶籍成份復雜,既有本地戶籍,又有外地戶籍(包括省外、市外、縣外),還有短期流動作業(yè)來的外地漁民,這都給漁民上岸安置工作帶來了難度,特別是后續(xù)管理。

1.1.2關于非物質文化遺產(chǎn)探討

非物質文化遺產(chǎn)是指各種以非物質形態(tài)存在的與群眾生活密切相關、世代相承的傳統(tǒng)文化表現(xiàn)形式,包括 口頭傳統(tǒng)、傳統(tǒng)表演藝術、民俗活動和禮儀與節(jié)慶、有關自然界和宇宙的民間傳統(tǒng)知識和實踐、傳統(tǒng)手工藝 技能等以及與上述傳統(tǒng)文化表現(xiàn)形式相關的文化空間。”

2.選題目的、意義

2.1選題目的

本次課設旨在探尋一種以低投入的手段,解決民眾日常生活問題,服務于底層人群,從小角度著眼,響應建設社會主義和諧社會的偉大目標,促進經(jīng)濟社會的健康、和諧、可持續(xù)發(fā)展,為進一步倡導和諧發(fā)展的理念,搭建交流與合作的平臺,提升城鄉(xiāng)建筑設計整體水平,打造生產(chǎn)、生活、生態(tài)友好相處的社會環(huán)境,為人類營造更加美好、和諧的生存空間。

2.2選題意義

保護民族非物質文化遺產(chǎn),弘揚地方民俗文化,貫徹文化多樣性的社會建設方針,改善消極空間,充分利用空間資源,響應建設節(jié)約型社會號召。加強地方中小型城鎮(zhèn)生活設施建設,關心弱勢群體,體現(xiàn)社會人文關懷,保證社會全面健康發(fā)展,為實現(xiàn)中華民族偉大復興添磚加瓦。

3.基地概況

3.1基地選擇

3.1.1城市文脈

百色從1730年建城至今,己有270年的歷史。在百色盆地先后挖掘了百谷遺址、植河遺址、楊尺遺址等古人類遺址群,經(jīng)考證,早在80.3萬年前右江河谷就有古入類活動了。春秋戰(zhàn)國時期,百色西林已成為古句町國的政治文化中心。經(jīng)區(qū)內外專家學者考證,田陽敢壯山洛陀文化遺址,是壯族的始祖布洛陀的居住地,另外,百色還有清朝云貴總督、受封“太子太保”抗法將領岑毓英和四川總督、兩廣總督岑春煊父子故居一西林宮保府遺址:“馬神甫事件”(西林教案)遺址等。

3.1.1.1百色也被稱之為“鵝城”

一是因為百色的地形圖形狀特別像二只展翅高飛的天鵝。二是因為一個流傳很久的關于兩只鵝的傳說:從前在右江邊住著一對老人無兒無女。他們喂養(yǎng)兩只自鵝多年,不知什么原囚,不見下蛋。后來他們因大病欠了地主一大筆債,遭到地主老財?shù)耐疲瑹o奈之下跳江自殺。就在沉入江底時,那兩只的鵝救了他們并開口說:“回家把我們的蛋拿去賣了, 安度晚年吧!”兩公婆回到家,只見鵝窩里放著幾個金蛋,他們還了債,收養(yǎng)了一個女孩從此幸福的生活。

3.1.1.2革命傳統(tǒng)文化

百色是鄧小平同志領導百色起義,創(chuàng)建中國工農(nóng)紅軍第七軍,建立右江革命根據(jù)地和右江蘇維埃政權的革命老區(qū),擁有一大批珍貴的紅色文化遺產(chǎn)。

3.1.1.3旅游資源

百色歷史悠久,山川秀麗,人文景觀和民族風情多姿多彩,旅游資源潛力巨大。

國家級景點——百色起義紀念館;省級風景名勝區(qū)一澄碧湖;凌云的納靈洞、水源洞;靖西的通靈大峽谷:樂業(yè)的羅妹洞、布柳河、大石圍天坑等,構成了百色的旅游品牌線路。

3.1.2基地概況:

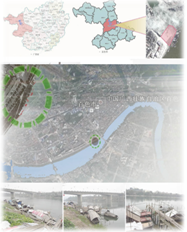

研究場地位于廣西省百色市江濱路邊。江濱路是一條濱河景觀步道(圖上紅色帶狀區(qū)),環(huán)境優(yōu)美,是市民茶余飯后散步休閑的公共風景區(qū)。

在河濱景觀帶與跨河大橋的交接處的擋土坡下,常年停泊著幾十只破舊的漁船,漁船早晨外出,夜晚成組回到此處停歇,形成移動的水上居所組團。船就靠在擋土坡邊上,路人到不了,但是從任何角度都能看到。

七十年代以前,居住在右江邊上的人很多都是以捕魚為生,全家住在小船上,他們以魚換米,以魚換取日常生活用品。每到傍晚,江堤邊停泊的小漁船密密麻麻,炊煙四起,別有一否景趣,也許這就是“江風漁火對愁眠”的寫照。然而,隨著工業(yè)化的到來,江水污染,江有水不見魚,漁民只得上岸另謀生路,無怪乎有老漁民抱怨:“可能過二三十年,右江上再也不會見到漁民了!”

一條船屋長窄尺寸約1.5MX5M,內部一般僅設一床和一個單行過道,船艙上部用廢舊建材搭起1.5M高的篷子,形成狹窄的內部空間。船中擺設床具,漁具,鍋碗等各種家具,主人幾乎所有日常活動全部在如此腔體中進行,安全隱患衛(wèi)生設施非常差。條件好的就會一家擁有幾條船,拼在一起。每天晚上,好幾家聚在這里,就形成了一個微型水上貧民窟,停息在河里的城中村,逃避地面上的排斥與不公。這樣的群組和江濱景觀路很不和諧,周邊垃圾亂扔,還有做飯的火坑,看起來非常原始,是現(xiàn)代化城鎮(zhèn)發(fā)展中的臟亂差的典型。

漁民每天天一亮就啟船外出,到捕魚地段開始重復的勞作大約傍晚,魚捕得差不多的時候,漁民再開著漁船回到岸邊,有角販子在那里收魚,順帶跟漁民換一些日用品。”“一條漁船平均每天只能打上三四十斤魚,拿到市場上去賣,每斤只賣3元左右。一天下來,光是柴油費就要花掉30多元。”粗略一算,一對夫妻兩人平均何天只能賺五六十元。而漁家的經(jīng)營成木絕不止柴油費,比如,“漁船每年都要上岸涂漆保養(yǎng)1個月,花費1000多元,加上折舊費用等其他零散費用,一年下來所剩無幾。

3.2項目概述

研究場地位于廣西省百色市江濱路邊。江濱路是一條濱河景觀步道,環(huán)境優(yōu)美,是市民茶余飯后散步休閑的公共風景區(qū)。在河濱景觀帶與跨河大橋的交接處的擋土坡下,常年停泊著幾十只破舊的漁船,漁船早晨外出,夜晚成組回到此處停歇,形成移動的水上居所組團。船就靠在擋土坡邊上,路人到不了,但是從任何角度都能看到,本設計將圍繞漁船停靠岸沿以及周邊綠化空地對整體空間進行加建,打造百色市漁人風情生態(tài)博物館及那畢橋漁船碼頭與河鮮魚坊風味美食街生態(tài)旅游綜合項目,保存漁人生活習俗,發(fā)揚地方民俗文化多樣性,創(chuàng)建少數(shù)民族地區(qū)和諧城鎮(zhèn)。

3.3用地概況

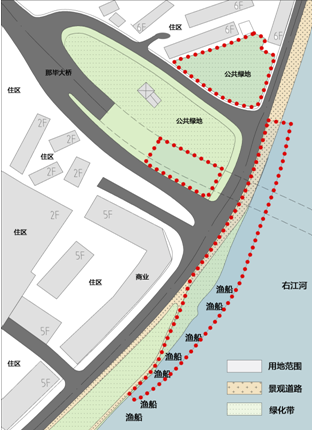

基地位于百色市江濱一、二路與那畢大橋引橋交合處,共由ABC三塊地塊組成,A塊為帶狀沿河擋土墻,B為那筆大橋引橋下閑置空地,現(xiàn)為市政設施放置點,C塊位于交口北面公共綠地,總占地面積約為15000㎡。東南臨河,西南緊接江濱二路商業(yè)步行街,西側與北側均為百色市醫(yī)院家屬區(qū),西北方向為原東風市場,臨近市中心森林廣場。該路段為江濱路引橋路口,連接市區(qū)主要道路,車流量交大,人流較少,多為飯后休閑散步人群,基地氛圍較為緩和輕松,受到廣大市民喜愛。(圖3.3)

3.4技術條件

1.地理位置:廣西百色地區(qū)位于廣西西部,地處東經(jīng)104°28'- 107°54' ,北緯22°51'-25°07'。北與貴州接壤,西與云南毗連,東與南寧相連,南與越南交界,是滇、黔、桂三省區(qū)結合部。

2.氣候:總的氣候特點是亞熱帶季風氣候,光熱充沛,雨熱同季,夏長冬短,作物生長期長,越冬條件好。據(jù)多年氣象資料統(tǒng)計,年平均氣溫19.0°C至22.1°C,大于10°C, 年積溫6230°C至7855°C,全年無霜期330至363天,太陽輻射總量達到96.9至114.1千卡/平方厘米,年平均日照1405至1889小時,年平均降雨量1113至1713毫米。

4.地形地貌:本地區(qū)東西長320公里,南北寬230公里,地形為南北高中間低,地勢走向由西北向東南傾斜,屬于典型的山區(qū),在總面積中,山區(qū)占95.4%(石山占30%,土山占65.4%),丘陵、平原僅占4.6%。

5.主導風向:區(qū)夏季主導風向為東南風;冬季則以北風、西北風為主。

6.耐火等級:一級。

7.抗震:八度設防。

4.建筑組成及設計要求

1.展示空間部分:總建筑面積為4000㎡

展廳:2000㎡

非物質展示:600㎡

室外展覽: 500㎡

民俗研究: 240㎡

珍品庫房: 200㎡

2.公共空間部分:總建筑面積為3000㎡

門廳休息:200㎡

公共釣臺:1500㎡

風味食街:1000㎡

紀念品商店:60㎡

衛(wèi)生間:300

3.漁民住宿部分:總建筑面積為2000㎡

群組平臺:800㎡

戲臺:200㎡

公共衛(wèi)浴:900㎡

社區(qū)管理:120㎡

以上各建筑組成部分之總建筑面積約為10000㎡(含交通輔助面積)方案之最終面積允許有5%的增減幅度。為滿足殘疾人亦能充分使用的要求,應設必要坡道,以達到名副其實的無障礙設計。

5.方案構思分析

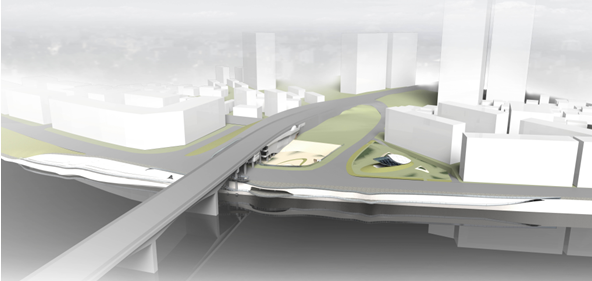

圖5-1 鳥瞰效果圖

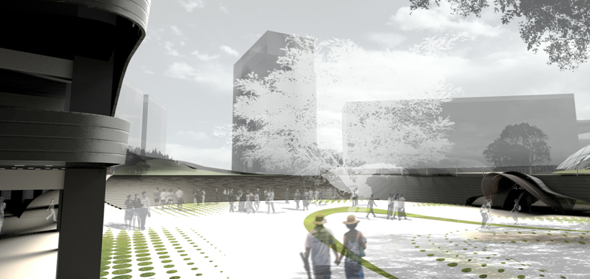

圖5-2 透視效果圖

5.1地形分析圖

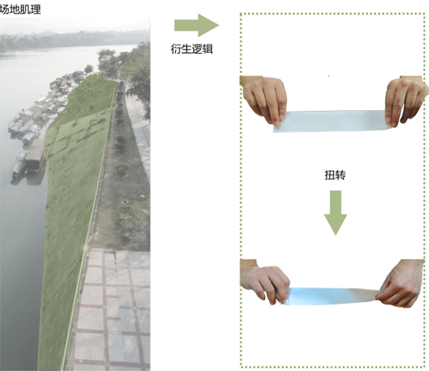

基地位于廣西百色市右江區(qū)那畢大橋下的閑置空地上,江濱路從橋下橫穿而過,連接上橋的兩條引路。江濱路沿江一側為斷崖,水位在路面以下7米。根據(jù)市政規(guī)劃,以那畢橋為中介,將江濱路分割為江濱一路和江濱二路,上游為江濱二路,下游為江濱一路。江濱一路沿江一側為7M斷崖,行人只能在距離水面路面上行動,而江濱二路從那筆大橋為起點開始往上游方向設有斜坡綠化,垂直斷崖從橋底開始漸變過渡為江濱二路斜坡,呈紙帶扭轉狀。坡底端設有3M寬親水步道,距離水平面標高0.6M,是市民茶余飯后休閑的活動景觀帶。而課題所研究的對象漁船就停靠在江濱二路斜坡的起始端,斷崖扭轉漸變?yōu)樾逼碌乃丁?/span>

5.2交通分析圖

那畢橋是聯(lián)系舊城區(qū)市中心與龍景區(qū)新區(qū)的交通紐帶,車流量較大。橫穿橋下的江濱路通過左右兩支引橋相連,是聯(lián)系江濱路與那畢橋的交通節(jié)點,車流量較那畢橋略小。由于道路的分割,橋下江濱一路端的兩塊綠地人流量較小,行人多選擇從江濱二路穿過橋洞直接走上江濱一路,橋下公園人跡罕至,常為市政車輛停放處,空間利用率較低。

5.3功能分析圖

現(xiàn)橋下空間為交通節(jié)點,聯(lián)系江濱路與那畢大橋。江濱一路路口為轉角公園,公園背面為百色市醫(yī)院家屬社區(qū),延江濱一路向下游為沿街商業(yè)。江濱二路路口為樓盤商業(yè)裙房,垂直于江濱路的支路商鋪開設餐飲酒吧。綜合來看,橋下周圍,商業(yè)氣氛較為冷淡,多為行人過客。

5.4景觀分析圖

基地主要景觀為江濱一路路口的兩個轉角公園,但因交通分割而人氣冷淡,以此處為節(jié)點聯(lián)系江濱一路二路的兩條帶型景觀,而江濱二路的親水步道車水馬龍,市民多活動于此,夜晚的綠化斜坡上人影熙熙攘攘,人們散步乘涼,人氣興旺。橋下的步行空間夜晚偶爾有老年樂團聚集于此吹拉彈唱,氣氛活躍,但缺乏停留感。

6.方案設計

根據(jù)交通和功能反映出來的問題,方案主要的任務有二:

一:暢通流線——因路面地形限制,擴寬路面可能性不大,所以采取增加流線的方式來增加流線多樣性。現(xiàn)延續(xù)江濱二路的親水步道至江濱二路,并在橋下綠地開挖下沉廣場,從地下橫穿江濱路與延續(xù)步道在橋下相連,形成江濱二路直達橋下廣場的直接流線,避開路面車流,將人流引入下沉廣場。

二:功能補充——充分利用橋下和地下空間,加入餐飲、市場、活動室、衛(wèi)浴間等功能。在漁人方面填補衛(wèi)浴功能的缺失,改善生活,并增加河鮮市場及河鮮小吃等為漁人創(chuàng)造經(jīng)濟來源。在市民方面,提供了文化休閑餐飲娛樂一體化的綜合公共廣場,激活橋下空間,豐富市民生活。兩方面的功能互補來實現(xiàn)兩類人群的利益雙贏。

6.1總圖設計

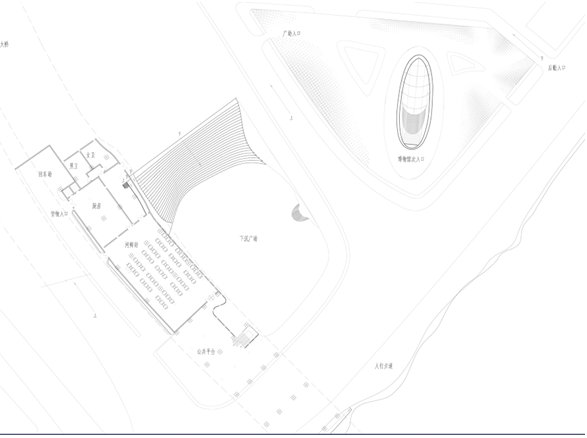

將基地分為3大塊,B塊橋下空間包括地下共三層,分別為河鮮市場,河鮮坊,市民活動站;A塊直接聯(lián)系江濱一路親水步道,設為休閑臺地,并于斷壁上開設漁人入口,通向地下漁人衛(wèi)浴空間;C段地面保留原有綠地,地下設為漁人民俗博物館,通過B、C之間的下沉廣場連接。

6.2平面設計

因主體采用地下空間,所以公共部分盡量實現(xiàn)通透開場,滿足自然通風采光。橋下空間B地塊廣場一側完全打開,實現(xiàn)自然通風并最大化開放景觀。

餐飲功能區(qū)在那畢橋與引橋中間設有貨運通道,滿足廣場人車分流。

博物館部分沿轉角公園北側圍墻下挖下沉車道,直達博物館貨運倉庫,隱藏后勤流線,保留廣場景觀的純凈。

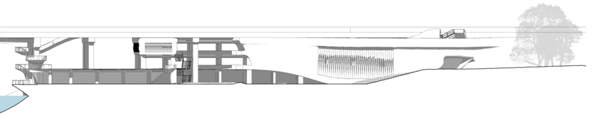

6.3體量造型設計

造型方案采用較為現(xiàn)代的流線設計,延續(xù)斷崖至斜坡的漸變形態(tài),體現(xiàn)建筑形態(tài)的消隱,抽象化的表達對原有地貌的繼承,尊敬周邊環(huán)境。對于博物館的地面部分,采用抽象化的語言將漁船形象重塑,再現(xiàn)漁船的結構關系以及入口空間特點,并配以木材、薄膜等原材料與玻璃、鋼等新材料的有機融合,以此向漁船構建材料致敬。

6.4顏色設計

加建的立面材料并不生搬硬套,繼承原有材質的同時對環(huán)境注入新鮮元素給老舊場所帶來新的活力,橋下空間以灰白色的干掛啞光鋼板表皮覆蓋,色調鮮活,充滿現(xiàn)代氣息。精細化的現(xiàn)代材料與大面積豐茂的綠化相映襯,體現(xiàn)自然清新的現(xiàn)代風格。

圖5.3-4東立面圖

6.5無障礙設計

設計中充分考慮了無障礙問題,延廣場大臺階西側設有順墻而下的景觀坡道,并在橋下空間內部也設有直行坡道盤旋而上,滿足殘疾人士行動需要。臺階和坡道的共同設置充分滿足無障礙需求,臺階的踏面不應光滑,少于三級臺階的應在兩側設擋臺。無障礙坡道坡度為1:12,當坡道高度大于0.75m(水平長度9m),需設深1.5m水平休息平臺。坡道的凈寬度不應小于1.2m(扶手或擋臺內側邊緣距離)。坡道的坡面應平整,不應光滑。坡道的起點與終點的水平深度不應小于1.5m。

電梯同時作為無障礙垂直交通運送人流,在所設計的客運電梯兩部中,其中一部作為無障礙型電梯。電梯廳寬度不宜小于1.8m,電梯停按鈕高度為0.9~1.1m,電梯門洞外口的寬不宜小于0.9m,電梯廳應設電梯運行顯示和抵達音響,電梯入口處宜設提示盲道。

7.方案研究專題綜述

關于漁船問題,其實在各個領域都早有研究,其中包括醫(yī)療衛(wèi)生,社會保障,城市建設管理,人文歷史等各個方面,但在建筑領域卻涉足甚少,以至于最初一直突破口難尋。將視野放大至其他相關領域后,發(fā)現(xiàn)小小漁船變得比想象中要復雜許多,各方面充滿著矛盾:(1)定位模糊。雖說漁船是濱江城市的一道風景,但從全國來看,漁人遍布大江南北,相對于沿海城市更顯得微乎其微,遠不足以成為百色市的特色文化。僅僅是大文化下的極小個群。特點不突出,與非物質文化遺產(chǎn)還有一段不小的距離;(2)價值評定。漁人生活簡陋破敗,給河岸帶來了臟亂差的不良景象,嚴重影響市容市貌,與城市現(xiàn)代化建設相脫離,對其的保護和發(fā)揚和城市發(fā)展如何平衡: (3)經(jīng)濟因素。漁民對于改善生活的意愿很強烈。但迫于收入低微和巨額的房價,不得已世代漂泊于江邊。若要使這生活景象延續(xù)下去,速的經(jīng)濟發(fā)展與漁人世族樂業(yè)安居是最赤裸的矛盾。

上述分析及引證經(jīng)分析總結后,最終將所有問題精簡歸結為經(jīng)濟和文化兩大方面的啟示:

在經(jīng)濟上:

非物質文化遺產(chǎn)所帶來的經(jīng)濟效益和社會效益日益顯現(xiàn)。一項民俗的延續(xù)還必須有自生的生命力,當今而言經(jīng)濟是主導一切的主因,民俗與精神消費帶來的經(jīng)濟效益應該說是互利共生的,在這樣河邊的小城,河鮮是人們必不可少的地方特色美食,漁業(yè)占有重要的地位,生活品質的不斷提升促使人們人們對食物也有了新要求。發(fā)展特色美食是漁人很好的商機。

在文化上:

當一項傳統(tǒng)民俗被認定為非物質文化遺產(chǎn),進一步被開發(fā)后,它會慢慢脫離“生活”的常態(tài),而走向“表演”的取向。這亦是非物質文化遺產(chǎn)在精神層面的常見變異。在某種程度上說,這種變異是不可逆轉的。“遺產(chǎn)”不可能像木乃伊一樣一直保存在真空里。因此,記錄或保存該遺產(chǎn)的傳統(tǒng)精神意義,去研究每一項遺產(chǎn)的原發(fā)或變異性的意義的產(chǎn)生、流變,是我們保護“非物質文化遺產(chǎn)”的“根”本性內容。

通過以上的調研分析,對此次設計的定位有了大體把握,綜合得出設計任務如下:

以改善江濱水上聚落的漁民生活品質為核心出發(fā)點,為其創(chuàng)建必須的基礎生活設施,遵循可持續(xù)發(fā)展原則和綠色設計理念,用簡潔經(jīng)濟的技術手段,滿足漁民最基本的生存空間需求,并結合江濱路休閑景觀環(huán)境設計,提升漁人生活的同時為市民提供良好的休閑交流平臺,拉近市民與漁民的精神和物質交流。同時融入帶有地方特色的美食娛樂場所,為漁民提供新的生產(chǎn)方式,創(chuàng)造第三產(chǎn)業(yè)收入來源,從根本上延續(xù)漁人生活景象,體現(xiàn)人文關懷。

從文化層面,適當開發(fā)江城特色生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè),采用“活博物館”的方式向市民以及外來游客展示右江原始居民的特色江上生活模式,結合右江大橋橋洞和引橋的閑余空間,建設漁人生活展覽館,與右江大橋和江濱二路休閑親水步道聯(lián)系為統(tǒng)一的游覽休閑流線,打造集漁民群落,河鮮美食,市民娛樂,右江漁舍特色生態(tài)旅游展覽為一體的小型綜合漁人碼頭。保留漁民生息景象的同時豐富市民生活,美化地方中小型城市環(huán)境,保持發(fā)揚少數(shù)民族地區(qū)生活多樣性和原生態(tài)的地方特色。

8.方案設計總結

對于本次課題的選定,最初緣由只是因一時的感官刺激而心血來潮,對于課題的定位、方向、以及最終目的都未有明確的構思,通過開題報告的調研和分析整理,研究的邏輯和思路得以逐步明晰。與以往按照任務書設計的模式不同的是,此次課題的研究是一個由現(xiàn)實引發(fā)的的思考,按照“發(fā)現(xiàn)問題——提出問題——解決問題”的漸進模式生成的,多了設計前期的勘察和評估等許多環(huán)節(jié),所以調研的過程需要經(jīng)過收集,分析,整理等必要步驟,才能對問題做出定位,決定方向,這都是大學五年從未接觸過的體驗。而不像任務書那樣直接給定了課題屬性、詳細的功能要求和面積尺寸,只需要對課題領域內的現(xiàn)狀進行研究和優(yōu)化便可進一步深化,得出成果。

通過調研發(fā)現(xiàn),實際問題往往比單純課程設計要復雜,現(xiàn)實生活中的任何一個視點所包含的問題都是跨越學科的,而且往往涉及到各個領域,錯中復雜的社會結構關系使得問題的體系無比龐大,單純的畢業(yè)設計所包涵的容量是遠遠不及的,所以針對建筑專業(yè)的畢業(yè)設計,理應重點從建筑空間的角度去對問題做專業(yè)領域的解析,面面俱到反而只能泛泛而談把握不了重點,也就失去了研究的意義。開題階段之所以比較忙亂,就是因為方向的把握不準,沒有核心的控制力,以致于課題被各個領域的問題牽引而肢解破碎,重點不明晰。從最開始的漁人生活情況調研一直挖掘到安置政策的分析,然后到設想漁民產(chǎn)業(yè)結構重組,到最后水濱景觀流線規(guī)劃,所有的內容過于分散和龐雜,導致最終的設計成果更接近于景觀規(guī)劃,略顯寬泛而深入不足,比如使用空間以及建筑構建的仔細推敲只能一筆帶過,失去了建筑設計的純粹。更重要的是,一開始以漁人的生活為核心問題的研究一點一點變成了以市民休閑空間為核心的景觀規(guī)劃,許多關于漁人使用空間的預想都未能實現(xiàn),從這一角度來說,偏題嫌疑不輕。最重要的是設計初衷被改變,使得后期的設計熱情大大減低,造成了眼高手低的不良后果。

設計深度的欠缺還有另一方面的問題,就是對于設計思路系統(tǒng)的模糊和實際操作的生疏。首先,在設計之初沒有一個明確的設計步驟整理,未根據(jù)基地的流線以及初步人流設計進行逐步深化,而是想到哪做到哪,有許多中途插入的思路,導致了做到后期出圖時才發(fā)現(xiàn)局部流線不暢和垂直流線缺失等重大問題,但為時已晚,只能將錯就錯。其次是工作操作問題,由于嘗試引用了新軟件,制圖系統(tǒng)發(fā)生改變,幾個軟件見的銜接出現(xiàn)很多問題,比如Rhino導出CAD由于文件過大總是死機,導出草圖大師也非常艱辛,最終只能用草圖大師導出立面剖面再加以PS后期修改的方式來完成最終圖,這樣的流程不僅時間較長而且圖像尺寸不精準。整整近兩個月的時間幾乎有一半是花在軟件研究上了,影響了后期設計的深入,非常不科學。

雖說設計成果沒有實現(xiàn)自己的預期目標,但經(jīng)過無數(shù)個熬夜奮戰(zhàn),總還算得上差強人意,至少在整體效果上遠遠超出大學五年里的任何一次課程設計以及課外競賽,從這一點上還能帶來稍許慰藉,對于存在的問題和遺留的難點,希望能在未來工作中找到好的解決辦法。

9.經(jīng)濟技術指標

用地面積:14449.36米 ²㎡

建筑面積:12767.60㎡

綠化面積:5822.27米 ²㎡

綠化率: 40.29%

容積率:0.88

10.致謝

經(jīng)過無數(shù)個日日夜夜的浴血奮戰(zhàn),親眼目睹了一個個日出日落后,大學本科五年最后的一筆終于初見端倪,雖說不是自己心目中的十全十美,但也總算得上問心無愧了。

畢業(yè)設計的課題對象基地選在養(yǎng)育了我二十多載的廣西百色市,那里有我走過的馬路,有我游過的小河,有我的親朋好友,有我的青春年華。離開她五年,最后的畢設其實只是一種情結,那個入校時曾豪言壯志的說要為家鄉(xiāng)設計地標的情結。從前每天走過的江濱河畔,夕陽西下漂搖的小船,總是讓我久久流連,我時常坐在江濱步道的斜坡上,冥想著漁人的未來會是怎樣。每個假期我總會帶著魚竿到那里垂釣,帶著吉他到那里狂吠,茶余飯后和父母一遍遍的從那里走過,河岸的漁船、夜晚的江風和美味的燒烤,是我揮之不去的情結。所以說畢業(yè)設計的一切,都是在很久以前早已注定好的,五年時間匆匆,要感謝的實在太多太多。

首先必然要感謝我的家鄉(xiāng),感謝多年駐守在那岸邊的老漁人,感謝那的人們,他們是這一切靈感之源,也都是我的“甲方”。之后是我的父母朋友,我時常和他們談起這在之前看起來很天真的謬想。可五年之后的今天,我要感謝我的母校和我的學院,雖然在一些地方不如別的建筑院校,但他們還是盡己所能給我們理想的環(huán)境。感謝那些曾給予我?guī)椭膶W院領導、輔導員和科任老師們,沒有他們的支持和指導,我的想象永遠不會變成現(xiàn)實。其中最要感謝我的畢業(yè)設計指導老師孟戈老師,早在一年多以前,我就把這個課題當做一個完全脫離課程計劃的生活景愿和他經(jīng)行探討,孟老師給了我極大的鼓勵和啟發(fā),并且在后來的畢業(yè)設計過程中給我留出了不小的空間,還提出了許多極富建設性的意見,對我的最終成果起到了決定性的作用。另外還要感謝課程設計老師黃金城老師,本科五年來黃老師不斷的給予我?guī)椭蛦l(fā),每次參加的課外競賽方案都離不開黃老師的幫助和指點。最后還要感謝建筑學0801班宋妮欣同學,長期以來的合作和相互支持,使得我們共同進步,歷經(jīng)艱辛終于把畢業(yè)設計順利完成。

感謝我所遇到的一切,美好與不美好,終究成就了現(xiàn)在,感恩過去,向往未來。

參考文獻

[1] 聯(lián)合國教科文組織.保護非物質文化遺產(chǎn)公約中國世界遺產(chǎn)年鑒2004,北京:中華書局,2004

[2] 《民俗學手冊》, 程德棋等譯, 上海文藝出版社 1995年1頁.

[3] 宋俊華《“非物質文化遺產(chǎn)”概念的學理審思》, 《中國非物質文化遺產(chǎn)》第九輯, 中山大學出版社2005 年12月。

[4] 劉玉清,把非物質文化遺產(chǎn)推向休閑市場。市場觀察,2003,

[5] 于洋,韓興勇,漁民社會交往與漁村社會轉型關系研究。中國漁業(yè)經(jīng)濟,2007年第2期.

[6] 韓興勇.中國漁業(yè)經(jīng)濟發(fā)展理論研究。上海:上海科學普及出版社,2004,7.

[7] 肖曾艷,非物質文化遺產(chǎn)保護與旅游開發(fā)的互動研究,湖南師范大學碩士學位論文,2006.

[8] 張春艷,歷史城鎮(zhèn)的整體性保護方法研究—以重慶東溪古鎮(zhèn)為例。重慶大學碩士學位論文,2004

[9] 樓筱環(huán).浙江省休閑漁業(yè)旅游產(chǎn)品設計——以舟山為例。中國漁業(yè)經(jīng)濟,2006

[10] 周和平,中國非物質文化遺產(chǎn)保護的實踐與探索。 求實,2010

[11] 一陳勤建,民間文化遺產(chǎn)保護和開發(fā)的若干問題。江西誰會科學,2005

[12] 黃芳.山西大院文化旅游開發(fā)熱中的冷思考。山西大學師范學院學報,2002

[13] 趙軍.關于物質文化遺產(chǎn)的區(qū)域品牌化。理論探索,2008

[14] 桂林市文化局.廣西壯族自治區(qū)桂林市非物質文化遺產(chǎn)普查工作報告,2009

[15] 廣西社會科學院編. 廣西文化發(fā)展報告。南寧:廣西人民出版社,2007

[16] 汪宇明,馬木蘭。非物質文化遺產(chǎn)轉型為旅游產(chǎn)品的路徑研究———以大型天然溶洞實景舞臺劇《夷水麗川》為例。旅游科學,2007

[17] 烏丙安《非物質文化遺產(chǎn)的界定和認定的若干理論與實踐問題》,《河南教育學院學報》,2007 年第1期

[18] 韋家瑜。桂北少數(shù)民族飲食文化資源旅游開發(fā)研究。桂林:廣西師范大學,2005.

[19] 闞如良,李肇榮。論旅游開發(fā)與非物質文化遺產(chǎn)傳承。旅游論壇,2008

[20] 杜曉帆,無形的植根—文化多樣性與無形文化遺產(chǎn)的保護傳承,社會科學報,2003

[21] Hein rich Klot z: Neu e Mus eumsbauten in derBu ndesrepubl ik Deut schlan d, Klet t - Cot ta,S tut tgart , 1985.

[22] J osep Maria M ontaner: Neue Mus een -Raume fr Ku nst un d Kultu r, Kramer,S tut tgart , 1990.

[23] V it torio M agnago L ampugn an i(Hrsg ) : Museums Architektur in Fr an kfurt 1980- 1990,Pr este-l Verlag, Mn ch en , 1990

(本文來源:陜西省土木建筑學會 文徑網(wǎng)絡:韓倩茹 尹維維 編輯 文徑 審核)

| 上一篇: 漢中“石門”文化展覽館設計 |

| 下一篇: 沒有了 |

聯(lián)系我們...

聯(lián)系我們...  圓弧車道施工時標高控制的等分直...

圓弧車道施工時標高控制的等分直...  新技術IDITI 法濕陷性黃土地基處...

新技術IDITI 法濕陷性黃土地基處...  漢長安城遺址保護區(qū)安置及開發(fā)住...

漢長安城遺址保護區(qū)安置及開發(fā)住...  高校基礎設施建設BOT項目研究...

高校基礎設施建設BOT項目研究...  陜西土木建筑網(wǎng)簡介...

陜西土木建筑網(wǎng)簡介...  級配壓實砂石墊層在西安地區(qū)的施...

級配壓實砂石墊層在西安地區(qū)的施...  低碳城市建設在西安的探索與實踐...

低碳城市建設在西安的探索與實踐...  淺談中國古代建筑材料與建筑的發(fā)...

淺談中國古代建筑材料與建筑的發(fā)...  漢長安城遺址保護區(qū)內安置及開發(fā)...

漢長安城遺址保護區(qū)內安置及開發(fā)...  柴油發(fā)電機房的火災危險性類別分...

柴油發(fā)電機房的火災危險性類別分...  陜西重型機械廠改造規(guī)劃設計...

陜西重型機械廠改造規(guī)劃設計...  世界十位著名建筑師介紹及其作品...

世界十位著名建筑師介紹及其作品...  西安紡織城藝術區(qū)改造設計(一)...

西安紡織城藝術區(qū)改造設計(一)...  寶雞市青少年科技活動中心設計...

寶雞市青少年科技活動中心設計...