閱讀 5071 次 陜西建工集團辦公樓抗震加固

陜西建工集團辦公樓抗震加固

解其良 李峰

(陜西省建筑科學研究院710082西安)

陜西建工集團辦公樓,原為西北行政委員會建筑工程局及設計公司辦公樓,始建于1953年7月,1954年10月完工。西北設計院設計,西北建筑工程公司承建。

該辦公樓系一幢具有歷史價值的陜西地區在建國初期興建的一批優秀現代建筑的一個典范,2007年5月28日已被西安市人民政府立碑公布為西安市第三批文物保護單位。

上世紀80年代,陜西地區在1976年唐山大地震及四川松潘、平武地震對西安有強烈震感的時代背景下,陜西省抗震辦公室為了貫徹地震工作要以預防為主的方針,發文明確要求開展各項工業與民用建筑的抗震鑒定與抗震加固工作,以確保陜西地區人民的生命財產安全。

1989年10月,省建研院的相關部門及人員,按照省建總公司領導的要求,對該辦公樓進行了抗震鑒定、并根據抗震鑒定結果及為確保這一重要建筑結構抗震安全的要求,進行了相應的抗震加固設計。

由于文檔資料保管上存在的問題,在省建研院及陜建集團機關均未能找到該辦公樓當年的抗震鑒定資料及抗震加固設計圖紙。因此,對該辦公樓的抗震鑒定及抗震加固設計工作回顧一下很有必要。

該辦公樓抗震鑒定時,鑒定人員僅找到了1953年8、9月份西北建筑設計公司設計的該辦公樓的總平面布置圖、底層二層平面圖、立面圖、剖面圖等5張建筑設計圖及省建總公司設計室1988年12月份復制的其余部分的少量建筑設計圖,未能找見西北設計公司關于該工程的結構設計圖紙。呈“L”形布置的建筑總平面圖表明,該辦公樓面臨北大街、底層平面尺寸為15.670×76.490的四層辦公樓為原西北行政委員會建筑工程局辦公樓,即現陜西建工集團辦公樓的主樓部分,而平行于西安北城墻的三層、平面尺寸為14.810×65.865的設計公司及試驗樓,即現陜建工集團辦公樓的輔樓部分。

由于未找到原結構設計圖,故抗震鑒定時,只能從部分建筑設計圖上查到該辦公樓外墻(青磚)、內墻(紅磚)為100號粘土磚及相關部位砌筑砂漿(水泥砂漿或水泥石灰砂漿)的配合比,無法查到水泥、混凝土標號及鋼筋、木材等結構材料的設計強度指標。

該辦公樓抗震鑒定時的結構現狀調查結果表明,該辦公樓主樓為一幢青磚清水磚外墻、內縱橫墻為紅磚砌體、并于門廳部位3個開間通高設計為局部內框架、現澆樓、屋面的四層磚混結構辦公樓;對稱于門廳中心線在四層11個開間的上部9個開間范圍內,還設計建造了古建大屋頂。輔樓則為一幢青磚清水磚外墻、內縱橫墻為紅磚墻體、現澆樓、屋面的三層磚混結構辦公樓。結構現狀調查結果還表明,不論是主樓還是輔樓,由于底層室外混凝土散水完好無損,排水明溝完好暢通,底層外墻水泥砂漿勒腳、外墻勾縫與內墻紙筋灰粉刷施工質量好,故均未發現砌體砂漿的粉化現象和外墻磚面的凍融酥裂現象;所有墻體也未發現有任何裂縫產生,所有混凝土梁、板、柱等構件也均未發現有任何裂縫產生;大屋頂部分的園木鋼木屋架及園木立柱中未發現園木桿件的蟲蛀腐朽現象,僅發現個別園木桿件發生了一些干裂現象,鋼木屋架中的園鋼拉桿及園鋼螺栓拉桿剪刀撐與相應的鋼墊板、螺帽等亦均未發生銹蝕現象。

根據抗震鑒定需要,參考當時砌體結構相關檢測標準,采用射釘法與原位剪切法相結合的方法,抽檢評定了主、輔樓240厚內縱橫墻部位砌筑砂漿的當時的現齡期抗壓強度;按當時的回彈法檢測混凝土抗壓強度的陜西地方標準,采用回彈法抽檢了該辦公樓混凝土梁、板、柱構件當時的現齡期抗壓強度(主、輔樓每層各抽檢3個構件)。抽檢結果表明,主樓底層的水泥砂漿、二層的混合砂漿均達到了M7.5的水平,而主樓三、四層與大屋頂部分的混合砂漿及輔樓底層的水泥砂漿與二、三層的混合砂漿均達到了M5的水平;主、輔樓各層梁、板、柱砼構件的抗壓強度均達到了C20的水平。

該辦公樓的抗震鑒定主要依照《工業與民用建筑抗震鑒定標準》(TJ23-77)的《房屋抗震鑒定記錄表》進行。

由于該辦公樓場地為地處抗震有利地段的Ⅱ類場地,故現澆樓、屋面的該樓建成后的地基基礎,30多年的時間里未發生不均勻沉降現象;結構現狀調查時也未發現墻體及梁、板、柱等砼構件產生了任何裂縫;縱橫墻布置及局部尺寸符合當時抗震規范要求,縱橫墻咬槎砌筑,且在縱橫墻交接處設置了Ф8抗震構造鋼筋;抽檢的相應樓層的砌筑砂漿強度及砼構件的強度,也滿足了當時相關規范要求(同時滿足現行抗震規范要求),故主、輔樓《房屋抗震鑒定記錄表》的鑒定結論與處理意見均為:符合抗震鑒定標準(TJ23-77)要求,不需要采取加固處理措施。

鑒定人員為進一步摸清該辦公樓的結構抗震性能,在上述鑒定的基礎上,又以砌筑砂漿強度為M5(主樓底層、二層實際為M7.5)及該辦公樓層高較大故取每層層重為1500kg/m2的條件,參照《京津地區工業與民用建筑抗震鑒定標準》(該標準砌筑砂漿為M5、每層層重取用1200 kg/m2)對該辦公樓進行了8度抗震設防要求的抗震磚墻面積率的驗算。驗算結果表明,由于主、輔樓各層縱、橫抗震墻均以490墻為主,僅有少量的縱橫墻為240墻,主樓亦僅3、4、19軸橫墻為370墻(原圖中標為36.5厚),所以主、輔樓各層橫墻與縱墻驗算的A/F均符合大于該標準第11條表4之8度設防時抗震墻最小容許面積率[A/F]min的要求;而且主樓3、4、19軸370橫墻分別驗算的各層A/F也符合大于該標準[A/F]min要求。這些驗算結果清楚地表明了主、輔樓各層墻體的抗震強度均符合該鑒定標準要求,也不需要采取相關的加固處理措施了。

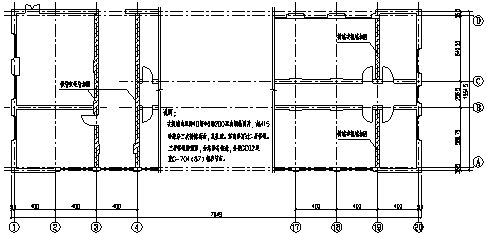

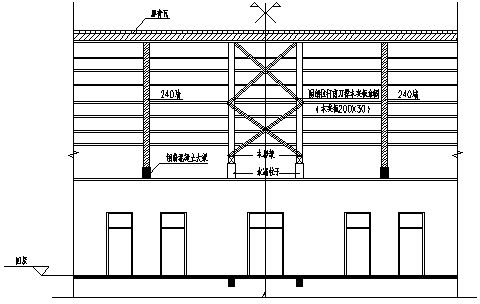

上述兩項抗震鑒定結果均較充分地說明了該辦公樓已經具有了良好的結構抗震性能,但為確保這一優秀的現代建筑結構的抗震安全,在該辦公樓結構符合相關抗震鑒定標準要求的情況下,仍然對主樓進行了如圖1、圖2所示的抗震加固設計,總公司領導也如期組織施工力量進行了圖1、圖2所示抗震加固工程的施工。圖1所示對主樓底層、二層3、4、19軸370橫墻進行夾板墻加固的目的,在于進一步提高主樓的整體抗震性能,而圖2所示對大屋頂中部園木鋼木屋架及園木立柱構成的木房架的園鋼拉桿剪刀撐兩側附加木夾板剪刀撐進行加固的目的,則在于進一步提高大屋頂屋面結構(木房架部分)的整體穩定性(對開裂園木桿件緊密纏繞8#鐵絲可有效保持開裂園木桿件的安全與耐久性)。

圖1 主樓底層(含二層)370橫墻夾板墻加固圖

圖2 主樓大屋頂中部木房架園鋼拉桿剪刀撐木夾板加固圖

2008年5月12日的汶川大地震,對漢中地區產生了較大的震害影響;對寶雞陳倉地區較多的工業與民用建筑則產生了較嚴重的破壞;對西安地區的一些建筑物則產生了相當于烈度6度的震害影響,一些新建房屋窗間墻外貼瓷磚產生了交叉形剝落,一些原有房屋的墻體裂縫既加寬又延長了,有些房屋的墻體與砼構件則產生了一些新的裂縫。汶川地震后,在對陜建集團辦公樓的詳細檢查中,主、輔樓均未發現任何裂縫,表明經過加固的主樓和未經加固的輔樓,在經受汶川地震的影響中,再次體現了良好的結構抗震性能。為此,抗震鑒定人員與抗震加固設計人員欣慰地感到,自己在為保護這一重要現代建筑的工作中,多少還是作出了一些微薄的貢獻。

參考文獻:

1.《工業與用建筑抗震鑒定標準》(TJ23-77);

2.國家建委1975年9月1日頒布的《京津地區工業與民建筑抗震鑒定標準》;

3.《民用建筑抗震加固圖集》GC02;

4.《民用建筑抗震加固構造詳圖》陜G-704(87)

(本文來源:陜西省土木建筑學會 文徑網絡:劉軍 呂琳琳 尹維維 編輯 劉真 文徑 審核)

| 上一篇: 關于結構設計中一些常見錯誤做法 |

| 下一篇: 底框結構的設計 |

聯系我們...

聯系我們...  圓弧車道施工時標高控制的等分直...

圓弧車道施工時標高控制的等分直...  新技術IDITI 法濕陷性黃土地基處...

新技術IDITI 法濕陷性黃土地基處...  漢長安城遺址保護區安置及開發住...

漢長安城遺址保護區安置及開發住...  高校基礎設施建設BOT項目研究...

高校基礎設施建設BOT項目研究...  陜西土木建筑網簡介...

陜西土木建筑網簡介...  級配壓實砂石墊層在西安地區的施...

級配壓實砂石墊層在西安地區的施...  低碳城市建設在西安的探索與實踐...

低碳城市建設在西安的探索與實踐...  淺談中國古代建筑材料與建筑的發...

淺談中國古代建筑材料與建筑的發...  漢長安城遺址保護區內安置及開發...

漢長安城遺址保護區內安置及開發...  柴油發電機房的火災危險性類別分...

柴油發電機房的火災危險性類別分...  陜西重型機械廠改造規劃設計...

陜西重型機械廠改造規劃設計...  世界十位著名建筑師介紹及其作品...

世界十位著名建筑師介紹及其作品...  西安紡織城藝術區改造設計(一)...

西安紡織城藝術區改造設計(一)...  寶雞市青少年科技活動中心設計...

寶雞市青少年科技活動中心設計...