閱讀 2921 次 致敬改革開(kāi)放40周年文化人物(建筑篇)在成都洛帶圓滿落幕

致敬改革開(kāi)放40周年文化人物(建筑篇)在成都洛帶圓滿落幕

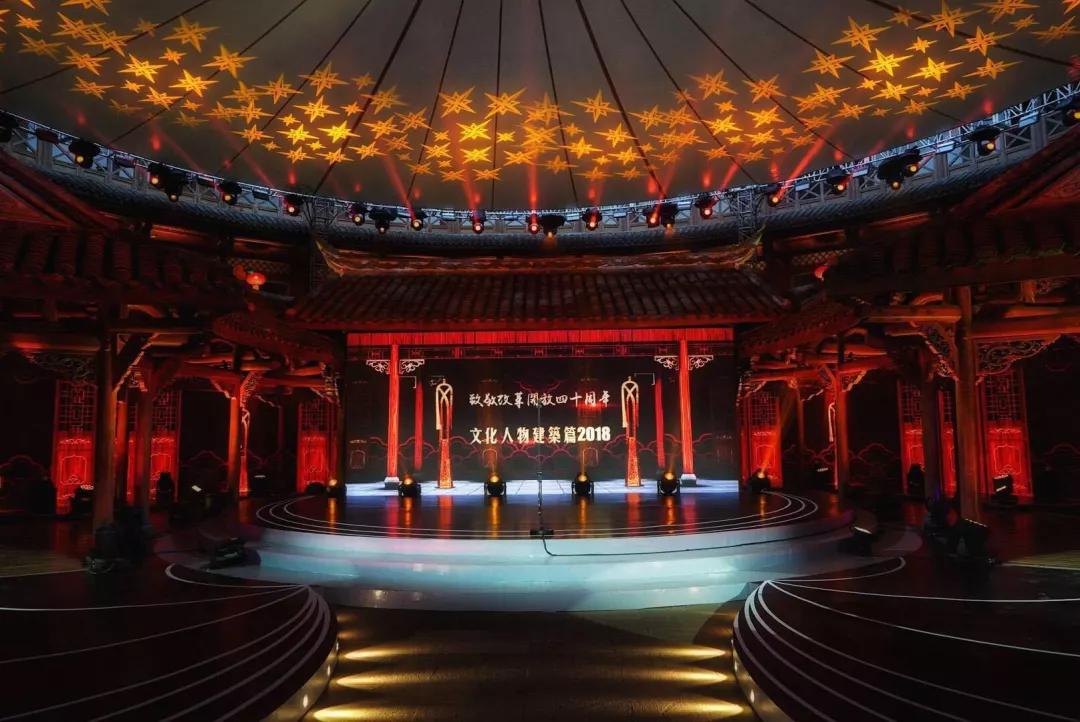

2018年1月8日晚,由中華文化促進(jìn)會(huì)、鳳凰衛(wèi)視主辦,成都市龍泉驛區(qū)委、區(qū)政府、華僑城文化集團(tuán)、華僑城西部投資有限公司承辦的“致敬改革開(kāi)放40周年文化人物(建筑篇)”發(fā)布儀式在成都洛帶博客小鎮(zhèn)舉行。十位來(lái)自建筑設(shè)計(jì)領(lǐng)域并作出卓越成就的文化人物接受了這份來(lái)自海內(nèi)外華人文化精英的盛情邀約和文化禮贊。

2018年正值改革開(kāi)放40年,中國(guó)建筑發(fā)生了巨大的變化。如果用文化與藝術(shù)門(mén)類(lèi)來(lái)見(jiàn)證改革開(kāi)放的成果,建筑絕對(duì)是很好的詮釋?zhuān)鞘薪ㄔO(shè)的每一個(gè)進(jìn)步都是中國(guó)改革的映射,它的發(fā)展壯大,也見(jiàn)證了中國(guó)改革開(kāi)放的壯闊歷程。用40載改革足跡審視建筑作品,既是中國(guó)城市演變的“事件史”,也是為了致過(guò)去、敬未來(lái)。

為弘揚(yáng)中華文化,表彰華人文化精英,自2009年開(kāi)始,依年度評(píng)頒“中華文化人物”。評(píng)頒對(duì)象為在學(xué)術(shù)研究、文藝創(chuàng)作、文化活動(dòng)和促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)方面成就突出的海內(nèi)外人士。如今,年度文化人物已走過(guò)九個(gè)春秋,有百余位華人文化翹楚曾站上這一舞臺(tái)。今晚,為了向紀(jì)念改革開(kāi)放40周年致敬,這些文化人物在這期針對(duì)建筑領(lǐng)域制作的特別節(jié)目舞臺(tái)上分享了心得感受,共同接受世界的喝彩。

這些文化俊杰閃耀著獨(dú)特而又厚重的光芒,他們分別是:貝聿銘、阮儀三、張錦秋、張永和、劉家琨、陳可石、邵韋平、俞孔堅(jiān)、馬巖松和李興鋼。他們是中華文化的傳承者、時(shí)代精神的踐行者,也是城市故事的講述者,他們讓我們更加自信地面對(duì)世界與未來(lái)。

從開(kāi)場(chǎng)《40年新面貌》視頻的播出,到對(duì)貝聿銘先生的人物致敬,到頒授典禮的啟幕,再到一段段精彩的現(xiàn)場(chǎng)講述……儀式環(huán)節(jié)神圣崇高、激動(dòng)人心,讓人沉浸在這40年來(lái)最具代表性的建筑芳華中,樹(shù)立起的一個(gè)個(gè)華人文化圈的精神標(biāo)桿,讓人不禁聯(lián)想到改革開(kāi)放40年來(lái),黨領(lǐng)導(dǎo)人民書(shū)寫(xiě)了一個(gè)國(guó)家繁榮發(fā)展的壯麗史詩(shī),激蕩起一個(gè)民族生機(jī)勃勃的復(fù)興氣象,正因有了改革開(kāi)放,才有了這些偉大文化人物的熠熠光輝。

中華文化促進(jìn)會(huì)主席王石 致辭

設(shè)計(jì)百年 歸來(lái)仍是少年

致敬貝聿銘:世界因他的建筑而變得更美

如果說(shuō)建筑是時(shí)代的象征,那么華人建筑師里的翹楚非世界級(jí)建筑大師貝聿銘莫屬。2017年,貝聿銘度過(guò)了百歲壽辰,他似乎是一個(gè)超越了時(shí)代的存在,在現(xiàn)代建筑的歷史上,被稱(chēng)為“最后一個(gè)現(xiàn)代主義大師”,他所堅(jiān)持的現(xiàn)代主義風(fēng)格,兼容了西方的精致的現(xiàn)代美學(xué)與東方的人格化的詩(shī)意。2018年,因其在世界建筑行業(yè)的卓越貢獻(xiàn),向這位偉大的華人建筑師貝聿銘致敬。

中華文化促進(jìn)會(huì)主席王石向貝聿銘先生致敬

守望古城 薪火相傳

阮儀三:留住“鄉(xiāng)愁”守護(hù)城市“記憶”

自上世紀(jì)八十年代以來(lái),阮儀三正是以一名“行動(dòng)的知識(shí)分子”的姿態(tài),殫精竭慮地為保護(hù)歷史文化遺產(chǎn)不懈努力著,他已經(jīng)成為古城保護(hù)的標(biāo)志性人物。他保護(hù)的文化古城有平遙、麗江、周莊、同里、甪直、烏鎮(zhèn)、福州三坊七巷……

阮儀三認(rèn)為要留住鄉(xiāng)愁,就是要把能產(chǎn)生這些歷史傳統(tǒng)特色的物質(zhì)依存保護(hù)好,這就是歷史文化名鎮(zhèn)、名村的保護(hù)與傳承。而在今后建造新建筑,營(yíng)建新城鎮(zhèn),就是要從這些優(yōu)秀的歷史遺產(chǎn)中吸取營(yíng)養(yǎng),要留住這些歷史的精華以及老屋老村內(nèi)在的文化內(nèi)涵,才能傳承中華傳統(tǒng)的文化。

張錦秋:用建筑書(shū)寫(xiě)古都華章

張錦秋在陜西工作半個(gè)多世紀(jì),扎根西部、情系西安,設(shè)計(jì)完成了一系列卓越作品,用唐風(fēng)漢韻烘托出一個(gè)古風(fēng)今韻并存的西安,向世界交出一份獨(dú)一無(wú)二的“中國(guó)名片”。

張錦秋用建筑家獨(dú)有的創(chuàng)意為我們勾勒出一個(gè)具有傳承價(jià)值的新長(zhǎng)安。這是老一輩知識(shí)分子的風(fēng)骨與執(zhí)著,也是從民國(guó)延續(xù)至今的大師氣度。正如張錦秋的獨(dú)白:“薪火相傳,人們本來(lái)就應(yīng)該將文明的火種傳遞給后人;回望這一生,希望自己沒(méi)有辜負(fù)前人傳遞的那一點(diǎn)火種。”

中國(guó)建筑西北設(shè)計(jì)研究院華夏設(shè)計(jì)所所長(zhǎng)魏佩娜代領(lǐng)

陳可石:逐夢(mèng)綠色田園

作為魯朗國(guó)際旅游小鎮(zhèn)工程總設(shè)計(jì)師歷時(shí)6年為這個(gè)援藏工程所作的努力,陳可石及其設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)克服高原反應(yīng),先后30余次進(jìn)藏調(diào)研,與西藏當(dāng)?shù)貙?zhuān)家和工匠交流藏式建筑設(shè)計(jì)和施工工藝,進(jìn)駐項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)精心規(guī)劃設(shè)計(jì),完成小鎮(zhèn)項(xiàng)目250個(gè)不同建筑的構(gòu)思和設(shè)計(jì),在項(xiàng)目參建各方的密切配合下,確保了小鎮(zhèn)項(xiàng)目統(tǒng)一的藏式建筑風(fēng)格,為小鎮(zhèn)建設(shè)作出了重要貢獻(xiàn)。

承上啟下 展望未來(lái)

張永和:從這里想象未來(lái)

2011年,建筑設(shè)計(jì)界的諾貝爾獎(jiǎng)——普利茲克建筑獎(jiǎng)的評(píng)委團(tuán)中,第一次出現(xiàn)了中國(guó)人的面孔。他就是著名建筑師張永和。他還為中國(guó)建筑設(shè)計(jì)界開(kāi)創(chuàng)了很多個(gè)第一。

劉家琨:一位有溫度的建筑設(shè)計(jì)師

劉家琨的建筑作品,從藝術(shù)家工作室系列、四川美院雕塑系、到鹿野苑石刻博物館等,往往具備兩個(gè)鮮明的特點(diǎn):具有西南的地方特色,又不乏他獨(dú)特的人文情懷。

劉家琨作品中最特別的是胡慧姍紀(jì)念館。劉家琨認(rèn)為,對(duì)普通生命的珍視是民族復(fù)興的基礎(chǔ)。“紀(jì)念館雖然很小,但是在我的設(shè)計(jì)生涯里仍然是非常深入我內(nèi)心的一件事。我沒(méi)用手法,只是樸素到底。”

邵韋平:融會(huì)創(chuàng)新,鳳凰涅槃

在過(guò)去十五年間,中國(guó)的新時(shí)代地標(biāo)設(shè)計(jì)中幾乎難以見(jiàn)到中國(guó)人的身影。作為一名中國(guó)的設(shè)計(jì)師,邵韋平產(chǎn)生了一個(gè)想法,一定要由中國(guó)本土設(shè)計(jì)師,設(shè)計(jì)建造一座代表現(xiàn)代中國(guó)的建筑。

“中國(guó)的建筑師,應(yīng)該有這樣的自信,我們能夠創(chuàng)造出優(yōu)秀的建筑設(shè)計(jì)作品。把設(shè)計(jì)做到極致,完成高完成度的設(shè)計(jì)作品,就是建筑師職業(yè)精神。”這種職業(yè)精神所指代的,是三十年如一日的始終堅(jiān)持,是腳踏實(shí)地中的不斷創(chuàng)新,更是中國(guó)建筑師的赤誠(chéng)匠心。

文明紐帶、回歸自然

俞孔堅(jiān):大巧不工,天人合一

與一般的學(xué)者不同,除了搞學(xué)術(shù)、發(fā)論文、做研究,俞孔堅(jiān)還辦教育、辦雜志、建設(shè)計(jì)院、做項(xiàng)目……他幾乎做了這一領(lǐng)域能做的所有事情。俞孔堅(jiān)自美回國(guó)后,便開(kāi)始了艱苦卓絕的尋求和探索城市健康發(fā)展的良方之路。從1997年至今,基于中國(guó)城市發(fā)展的現(xiàn)實(shí)境況,他提出了一系列解決城市病的良方。“我希望還祖國(guó)、還大地一個(gè)美麗的景色!”這是俞孔堅(jiān)對(duì)中國(guó)城市化建設(shè)最深情的告白,而二十年間所有的艱辛探索,也是俞孔堅(jiān)為建設(shè)祖國(guó)秀美山川所做點(diǎn)點(diǎn)滴滴的最好見(jiàn)證。

馬巖松:乘風(fēng)破浪新傳奇

建筑圈有這樣一句流行語(yǔ):“建筑師30歲之前成名是不可能的,除非你是馬巖松。”2006年,他憑借“夢(mèng)露大廈”的設(shè)計(jì),贏得加拿大國(guó)際建筑設(shè)計(jì)競(jìng)賽,一舉成名,時(shí)年30歲。在中國(guó),馬巖松還有許多標(biāo)簽:中標(biāo)海外標(biāo)志性建筑第一人、新一代建筑師重要代表、“山水城市”的布道者……他致力于探尋建筑的未來(lái)之路,倡導(dǎo)把城市的密度、功能和山水意境結(jié)合起來(lái),通過(guò)重新建立人與自然的情感聯(lián)系,走向一個(gè)全新的、以人的精神為核心的城市文明時(shí)代。

李興鋼:鴻鵠振翅擊蒼穹

10年前,“鳥(niǎo)巢”筑成,驚艷世界。國(guó)家?jiàn)W林匹克體育場(chǎng)“鳥(niǎo)巢”的中方設(shè)計(jì)人是當(dāng)時(shí)年僅34歲的建筑師李興鋼。

2004年到2013年,從商丘博物館、建川鏡鑒博物館、元上都遺址工作站等一系列的作品中可以看到,李興鋼開(kāi)啟了對(duì)當(dāng)代中國(guó)建筑及理想空間范式探索的歷程。通過(guò)多年的實(shí)踐探索和經(jīng)驗(yàn)總結(jié),“勝景幾何”理念漸趨成熟。李興鋼用自己豐碩的成果和不斷的努力,營(yíng)造他心目中當(dāng)代現(xiàn)實(shí)中的人類(lèi)理想生活空間。

除了這些閃閃發(fā)光的建筑領(lǐng)域的卓越人物,令人嘆惋的是,2018年還有多位文化界前輩和著名藝術(shù)家先后離開(kāi)了我們。發(fā)布儀式現(xiàn)場(chǎng),大家集體緬懷,對(duì)這些隕落的華語(yǔ)文化圈大家表達(dá)思念,致以敬意。他們是:考古學(xué)家宿白、文化學(xué)者饒宗頤、作家李敖、表演藝術(shù)家王丹鳳、文化學(xué)者文懷沙、建筑設(shè)計(jì)師鐘華楠、小提琴家盛中國(guó)、相聲表演藝術(shù)家常寶華、評(píng)書(shū)藝術(shù)家單田芳、攝影家陳復(fù)禮、表演藝術(shù)家朱旭、文化學(xué)者李希凡、作家金庸、小說(shuō)家二月河、京劇表演藝術(shù)家高玉倩。斯人已逝,但這些文化大家留下的藝術(shù)瑰寶和他們每個(gè)人對(duì)文化和藝術(shù)的執(zhí)著追求終成永恒。

中華文化中有這樣一句話:玄生萬(wàn)物,九九歸一。至此,中華文化人物已走過(guò)九個(gè)年頭,是里程碑也是起點(diǎn)。作為此次活動(dòng)主辦單位之一的鳳凰衛(wèi)視,以“拉近全球華人距離”和“向世界發(fā)出華人聲音”為辦臺(tái)宗旨,把傳承和弘揚(yáng)中華文化當(dāng)作義不容辭的責(zé)任。 文徑網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)整理

原標(biāo)題:“致敬改革開(kāi)放40周年文化人物(建筑篇)”在成都洛帶圓滿落幕

(本文來(lái)源:中華文化促進(jìn)會(huì)網(wǎng) 文徑網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中心:劉紅娟 尹維維 編輯 劉真 方俊 審核)

特別提示:本頁(yè)信息來(lái)自網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系刪除。

聯(lián)系我們...

聯(lián)系我們...  圓弧車(chē)道施工時(shí)標(biāo)高控制的等分直...

圓弧車(chē)道施工時(shí)標(biāo)高控制的等分直...  新技術(shù)IDITI 法濕陷性黃土地基處...

新技術(shù)IDITI 法濕陷性黃土地基處...  漢長(zhǎng)安城遺址保護(hù)區(qū)安置及開(kāi)發(fā)住...

漢長(zhǎng)安城遺址保護(hù)區(qū)安置及開(kāi)發(fā)住...  高校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)BOT項(xiàng)目研究...

高校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)BOT項(xiàng)目研究...  陜西土木建筑網(wǎng)簡(jiǎn)介...

陜西土木建筑網(wǎng)簡(jiǎn)介...  級(jí)配壓實(shí)砂石墊層在西安地區(qū)的施...

級(jí)配壓實(shí)砂石墊層在西安地區(qū)的施...  低碳城市建設(shè)在西安的探索與實(shí)踐...

低碳城市建設(shè)在西安的探索與實(shí)踐...  淺談中國(guó)古代建筑材料與建筑的發(fā)...

淺談中國(guó)古代建筑材料與建筑的發(fā)...  漢長(zhǎng)安城遺址保護(hù)區(qū)內(nèi)安置及開(kāi)發(fā)...

漢長(zhǎng)安城遺址保護(hù)區(qū)內(nèi)安置及開(kāi)發(fā)...  柴油發(fā)電機(jī)房的火災(zāi)危險(xiǎn)性類(lèi)別分...

柴油發(fā)電機(jī)房的火災(zāi)危險(xiǎn)性類(lèi)別分...  陜西重型機(jī)械廠改造規(guī)劃設(shè)計(jì)...

陜西重型機(jī)械廠改造規(guī)劃設(shè)計(jì)...  世界十位著名建筑師介紹及其作品...

世界十位著名建筑師介紹及其作品...  西安紡織城藝術(shù)區(qū)改造設(shè)計(jì)(一)...

西安紡織城藝術(shù)區(qū)改造設(shè)計(jì)(一)...  寶雞市青少年科技活動(dòng)中心設(shè)計(jì)...

寶雞市青少年科技活動(dòng)中心設(shè)計(jì)...