閱讀 10192 次 廣州最美老街恩寧路永慶坊建筑改造實錄

廣州最美老街恩寧路永慶坊建筑改造實錄

△ 永慶大街 攝影:張超

項目地點 廣州恩寧路永慶坊

設(shè)計單位 南沙原創(chuàng)建筑設(shè)計工作室

建設(shè)時間 2015.12-2016.10

規(guī)劃面積 7000平方米

建筑面積 1374平方米

撰文 劉珩

2015年底我們開始參與了廣州恩寧路永慶坊的城市設(shè)計和建筑單體改造,有機會深度介入歷史街區(qū)改造的全過程。恩寧路是廣州歷史上一條著名商貿(mào)大街,誕生于1931年,18米寬,1千米長,當(dāng)年可并排八頂大轎,它也是西關(guān)騎樓建筑的精髓。與龍津西路、第十甫、上下九步行街騎樓連接,恩寧路是廣州最完整、最長的騎樓街,也是廣州現(xiàn)存最古老、各個時期建筑保留最完整的歷史文化街區(qū)。然而2000年之后廣州政府對危舊房盤查摸底的結(jié)論也顯示,恩寧片區(qū)危房建筑面積高達(dá)15萬平方米,涉及2100多戶居民,也是廣州市最大的危房片區(qū)。2007年5月11日,廣州首次對外公布了新一輪舊城改造試點和重點項目,恩寧路地塊上這些“歷史精髓”變作連片危舊房,被列入改造的拆遷范圍,成為近年來廣州規(guī)模最大的舊城改造項目。

△ 場地內(nèi)建筑年代分類 ©南沙原創(chuàng)

危房和精髓是矛盾的共同體,那么是拆除還是保留?恩寧片區(qū)的歷史地位和重要性,使其在這幾年舊城改造的浪潮中,備受媒體和居民的關(guān)注。政府于 2007年之后幾年間,主要傾向于原地回遷式改造,在規(guī)劃方案尚未確定的情況下,東一塊西一片地開始拆除了不少歷史建筑,也鏟除和拓寬了很多歷史街巷,于是成片的二、三層樓房變成了高層綜合體,基本上完全破壞了原來的肌理;甚至把超大尺度的粵劇博物館,以及與西關(guān)粵劇傳統(tǒng)文化以及生活方式無關(guān)的大型建筑群落和大院,強制性地植入在一個非常細(xì)膩的城市肌理中......從這樣的改造規(guī)劃圖里,我們已無法體會到曾被譽為“廣州最美老街”的恩寧街區(qū)往日的優(yōu)雅和從容。由于各方面準(zhǔn)備條件尚未成熟,這樣大拆大建的過程引發(fā)了居民和政府的種種沖突,改造方案也不得不一次又一次地被修改甚至擱置。

此外,由于舊城改造的特殊性和復(fù)雜性,廣州政府曾長期禁止開發(fā)商參與舊城改造項目,直到這幾年,政府才開始明確表示將有條件地引入開發(fā)商參與。萬科的引入和恩寧永慶坊的改造就是在這樣的背景下啟動的。我們作為實驗型的先鋒建筑師,也受邀參與了這一次的試點,但這來之不易的“第一次”卻在各方尚未統(tǒng)一思想、觀念、做法的情況下倉促啟動了,一路艱辛可想而知。

我們的介入,是希望回到原點,回到初衷,重新審視項目所在地的未來規(guī)劃各式版本、現(xiàn)狀居民生活以及歷史物質(zhì)遺產(chǎn)等方方面面的內(nèi)容,嘗試找到一條新線索。

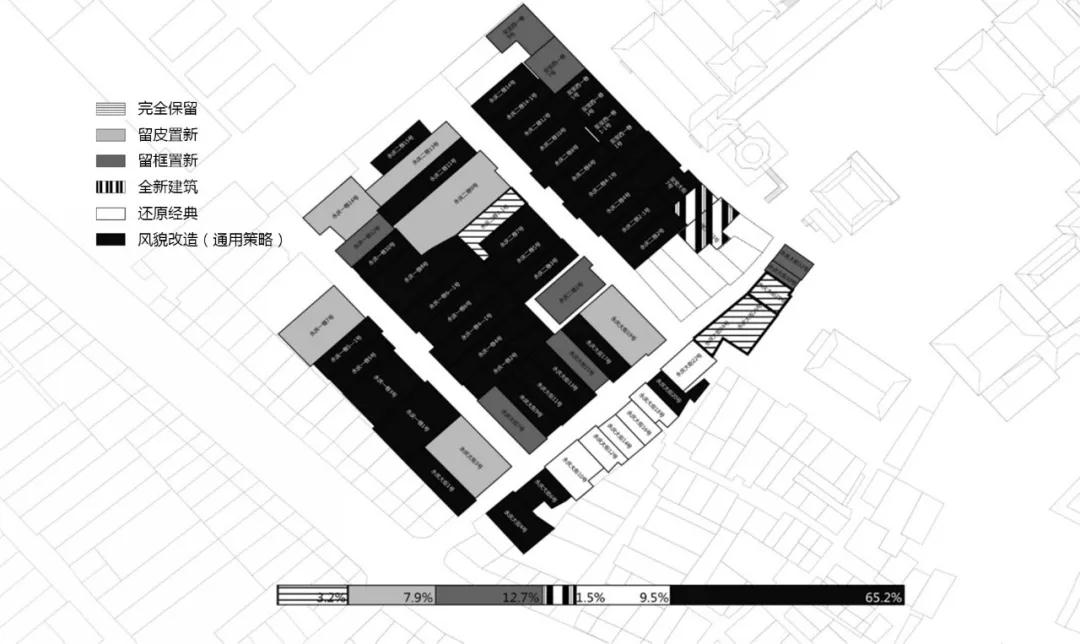

在我看來,改造的核心是尊重肌理、尊重生活,在可能條件下謹(jǐn)慎植入新的建筑和功能,一方面解決危房帶來的實際問題,另一方面又努力維持歷史街區(qū)的精髓并植入新的當(dāng)代生活和空間可能性。說到底,就是要達(dá)到歷史階段經(jīng)濟(jì)和社會的一個新平衡。我們重復(fù)了在文昌項目中的一些工作方法,在70x100米、共69戶人家的片區(qū)做了一個非常詳細(xì)的梳理。這個梳理讓我們看到了原來的歷史風(fēng)貌,以及年久失修的危房;但我們依然希望在保留肌理的前提下,根據(jù)甲方提出的辦公、教育、住宿和社區(qū)服務(wù)等新功能,小心翼翼地在拆和建之間界定合適的改造力度。

△ 恩寧路整體改造鳥瞰(改造前) ©南沙原創(chuàng)

△ 恩寧路整體改造鳥瞰(改造后) ©南沙原創(chuàng)

城市設(shè)計

我們嘗試從恩寧的歷史出發(fā),找回真正屬于恩寧人的記憶,通過建筑學(xué)的思維模式解決社會學(xué)的問題。民國是恩寧路最繁盛的時期,確立“因地制宜,順勢而為,重塑當(dāng)代的民國經(jīng)典”的設(shè)計價值觀,通過大重的學(xué)術(shù)研究和現(xiàn)場調(diào)研工作,提取民國經(jīng)典的建筑元素,在最大限度保護(hù)現(xiàn)狀肌理和尺度的基礎(chǔ)上,讓經(jīng)典重生。

實際上,我們在沒有任何結(jié)構(gòu)檢測的情況下,在城市設(shè)計層面上只做了“微改造”:不拆任何承重結(jié)構(gòu)和構(gòu)件,梳理出一條串聯(lián)起來的由實際街道和現(xiàn)有建筑組成的內(nèi)街小巷,把原來歷史形成的“死胡同”盤活,同時植入新的空間形態(tài),創(chuàng)造豐富的空間體驗,形成一個體驗型生活型的創(chuàng)意社區(qū)。

△ 恩寧永慶坊空間肌理 ©南沙原創(chuàng)

△ 立面改造策略 ©南沙原創(chuàng)

建筑設(shè)計

在城市設(shè)計的基底上,我們也對其中最具備代表性的3棟建筑做了不同策略的單體改造。挖掘這些危房不同的特色,結(jié)合未來各自的功能特點,“對癥下藥”。改造后的建筑不僅是安全的,而且空間上還能承載著我們一直論述的“時間厚度”,讓使用者有多元的日常體驗。

△ 三棟建筑所在位置 ©南沙原創(chuàng)

1. 社

△ 萬科社(改造后) 攝影:張超

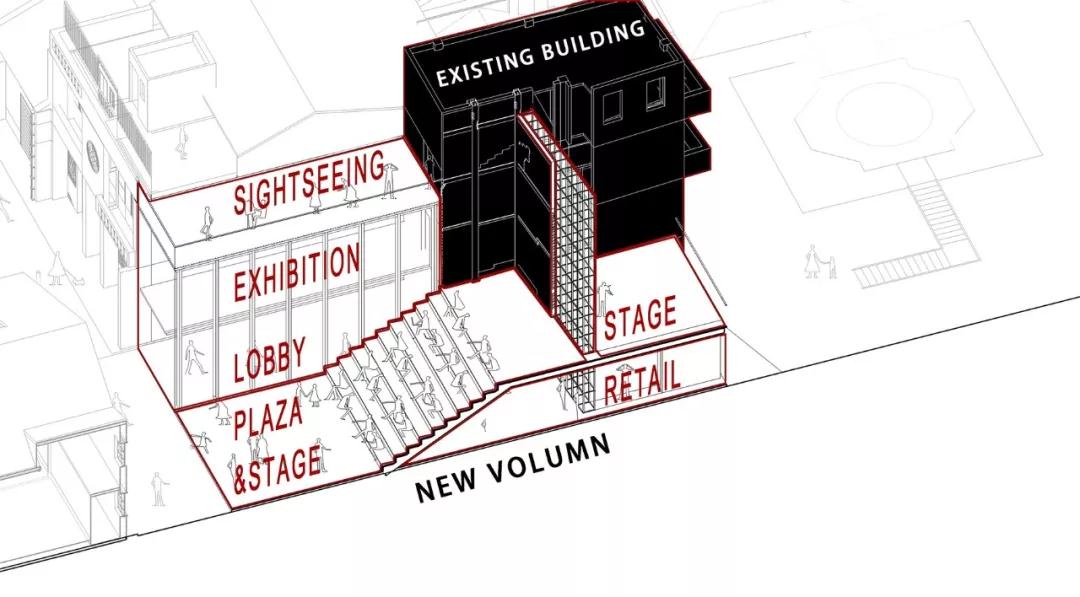

場地內(nèi)原有3棟紅磚舊建筑,但在設(shè)計之前已被拆除,只有唯一1棟紅磚樓保留。我們的方案1嘗試保留區(qū)域中拆除后遺留下來的唯一開放空間,并保留這棟未拆除的舊紅磚建筑。舊建筑的加固構(gòu)件同時形成延續(xù)傳統(tǒng)的戲臺,最大限度地尊重歷史文脈、歷史材料,還原歷史質(zhì)感和歷史生活場景。已拆除的面積移植到同一街區(qū)的其他部分,實現(xiàn)“異地平衡”。

△ 改造前建筑原始狀態(tài)(社-紅磚樓)

△ 改造方案1(社鳥瞰圖) ©南沙原創(chuàng)

△ 改造方案1(社戲臺) ©南沙原創(chuàng)

△ 改造方案1(社戲臺茶樓) ©南沙原創(chuàng)

△ 改造方案1(社正立面) ©南沙原創(chuàng)

我們的方案2在保留舊紅磚建筑的同時,最大限度地還原原有城市肌理和尺度,用全新的構(gòu)建語言植入穿插在歷史語境中,嘗試創(chuàng)造一種和諧中的沖突感。己拆除的面積,是謂“就地平衡”。

![]()

△ 改造方案2(社鳥瞰圖) ©南沙原創(chuàng)

△ 改造方案2(社正立面) ©南沙原創(chuàng)

兩個方案對比之下,我們選擇了方案1,因為更傾向于給歷史街區(qū)加入一些可呼吸的空間,保留更加自由的公共活動發(fā)生的可能性。可惜的是,方案1最終未能得以實現(xiàn)。

甲方最終的意見,希望保留方案1的公共活動空間,但要全部拆除舊紅磚建筑。因此,社是全新的幕墻建筑設(shè)計。我們只能嘗試用3個小玻璃個體組合,削弱新建筑的體量感。在大面積玻璃幕墻鋼結(jié)構(gòu)的材料使用與設(shè)計初衷完全違背的情況下,局部還是堅持利用了原建筑的舊紅磚,還原對舊場所的記憶;也盡可能保留珍貴的戶外活動空間,通過公共大臺階承載豐富的公共活動,并利用大臺階在室內(nèi)外空間之間形成連接和轉(zhuǎn)換。

△ 模型-社方案1公共空間 ©南沙原創(chuàng)

△ 社軸測分析圖 ©南沙原創(chuàng)

△ 社剖面透視圖(臺階下空間利用方案) ©南沙原創(chuàng)

△ 最終方案(社鳥瞰圖) ©南沙原創(chuàng)

2. 塾

△ 萬科塾 攝影:張超

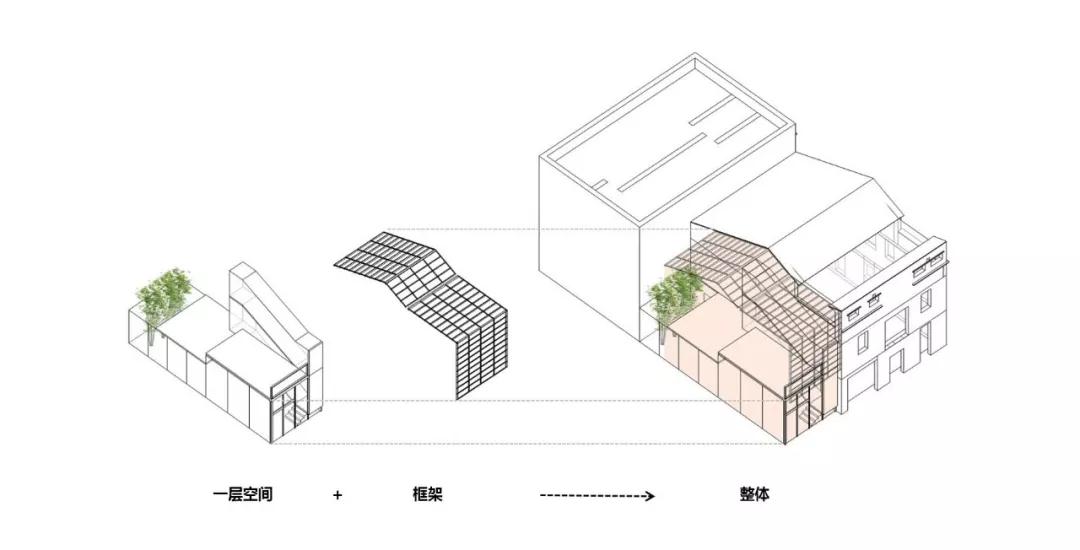

“塾”是一棟片區(qū)中培養(yǎng)小朋友業(yè)余愛好的教學(xué)空間,建筑本身由3棟紅磚房組成,改造的切入方式是嘗試尋求一種中間狀態(tài)。這3棟紅磚房的現(xiàn)狀結(jié)構(gòu)相對完好,原磚墻之間也是實心回填;原混凝土結(jié)構(gòu)密肋梁、紅磚墻體,都是非常完整的歷史印記。

△ 改造前建筑原始狀態(tài)(塾)

在測繪資料和現(xiàn)狀資料不完全的基礎(chǔ)上,我們后期在現(xiàn)場積極回應(yīng)了這些令我們驚喜的歷史印記,并快速地做出了方案的調(diào)整。把鋼結(jié)構(gòu)的植入轉(zhuǎn)化為呈現(xiàn)歷史質(zhì)感和歷史場景的載體,盡可能地弱化新的元素。新舊結(jié)構(gòu)與空間形成了強烈的對比。

△ 塾軸測分析圖 ©南沙原創(chuàng)

△ 組成軸測分析 ©南沙原創(chuàng)

△ 剖面透視圖 ©南沙原創(chuàng)

△ 塾 效果圖 ©南沙原創(chuàng)

△ 萬科塾 攝影:張超

3. 云

△ 萬科云 攝影:張超

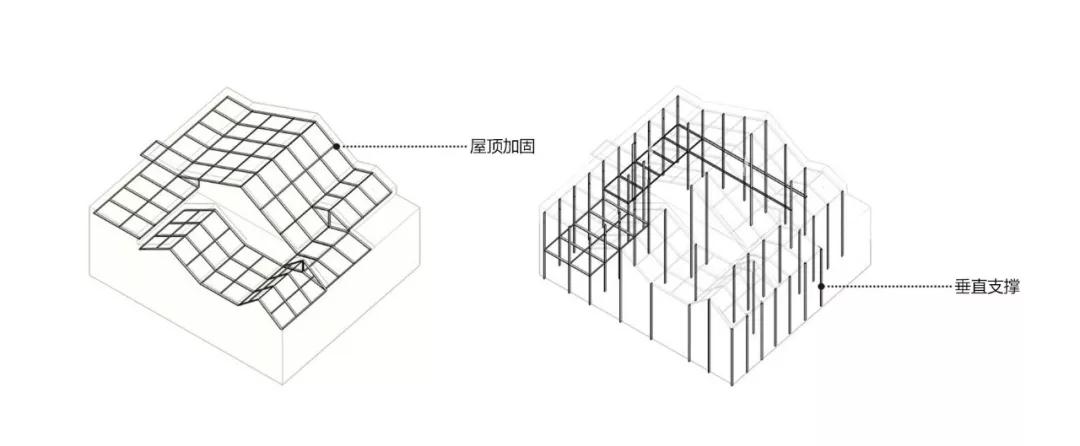

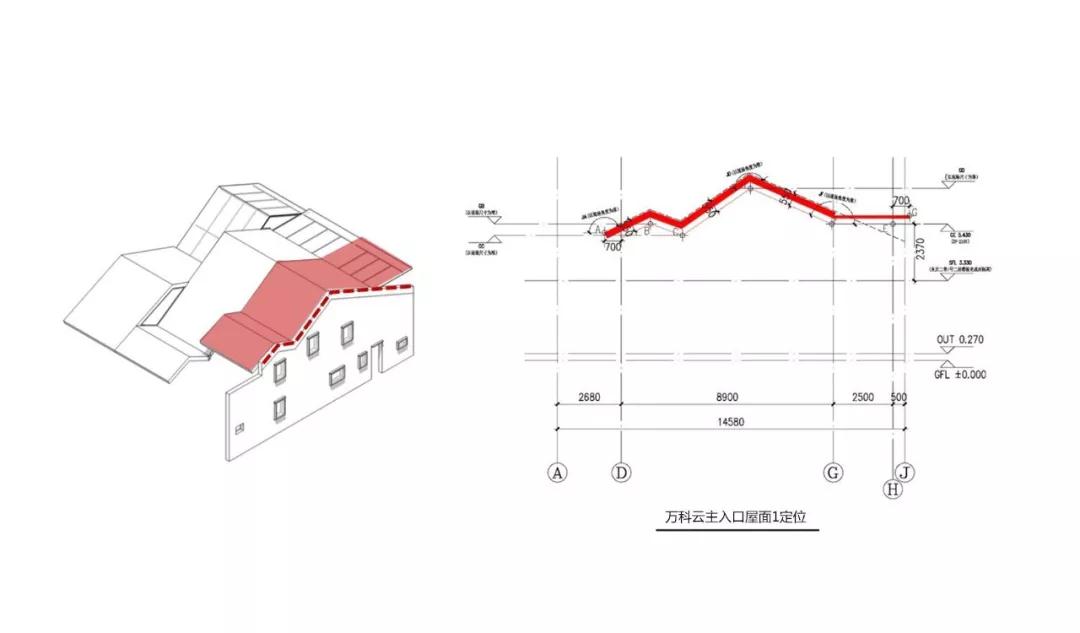

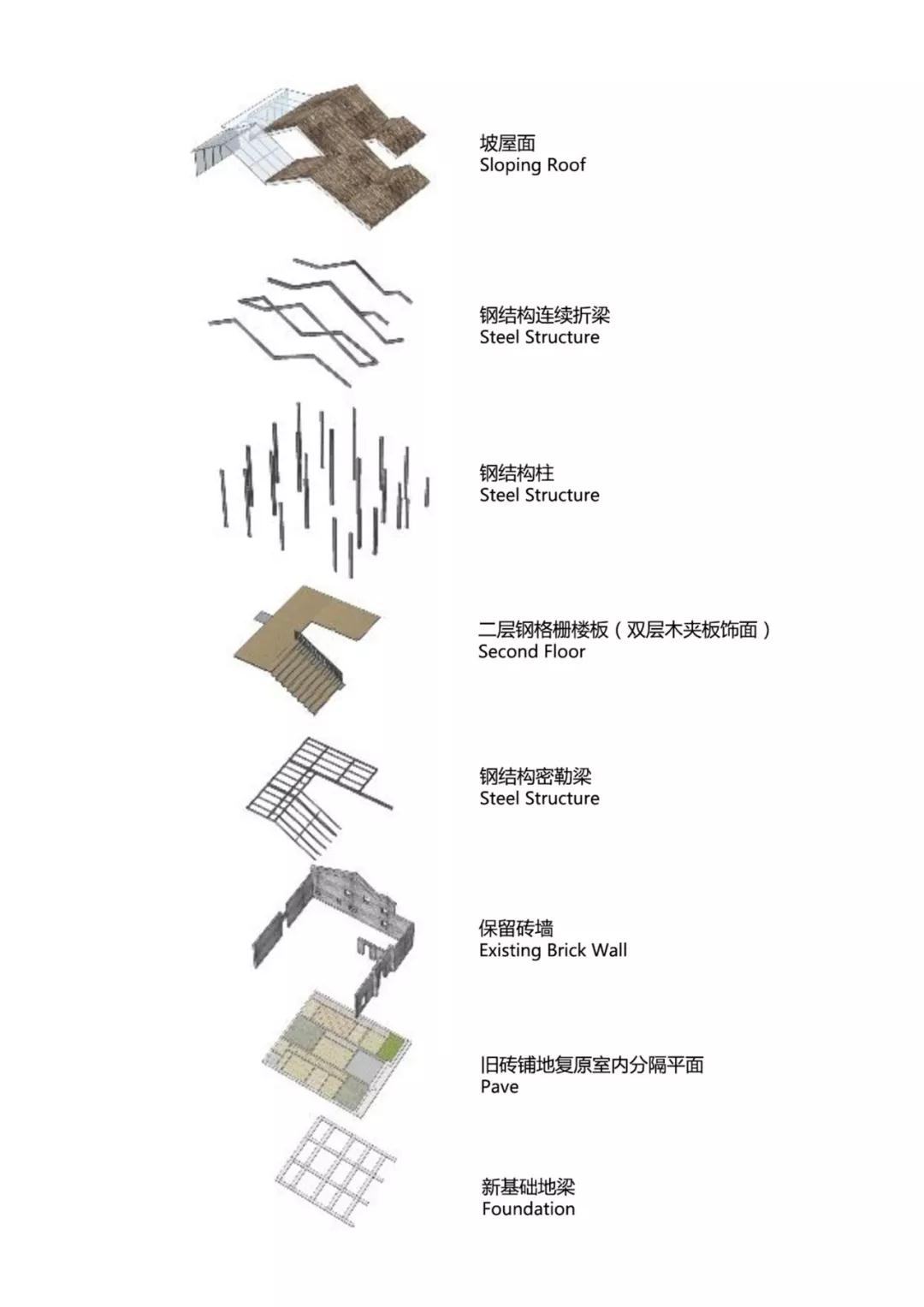

“云”是片區(qū)中所有辦公、接待和會議空間的主入口。建筑本身是片區(qū)中歷史最為悠久的,清末不同時期不斷的加、重建,使屋面自然形成了多重折疊關(guān)系,成為現(xiàn)狀建筑最重要的特色。

△ 改造前建筑原始狀態(tài)(云)

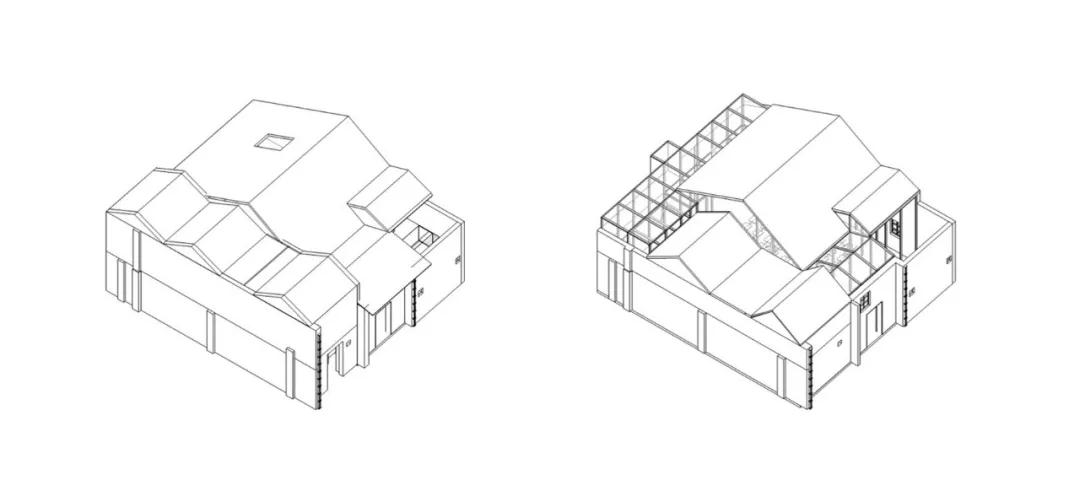

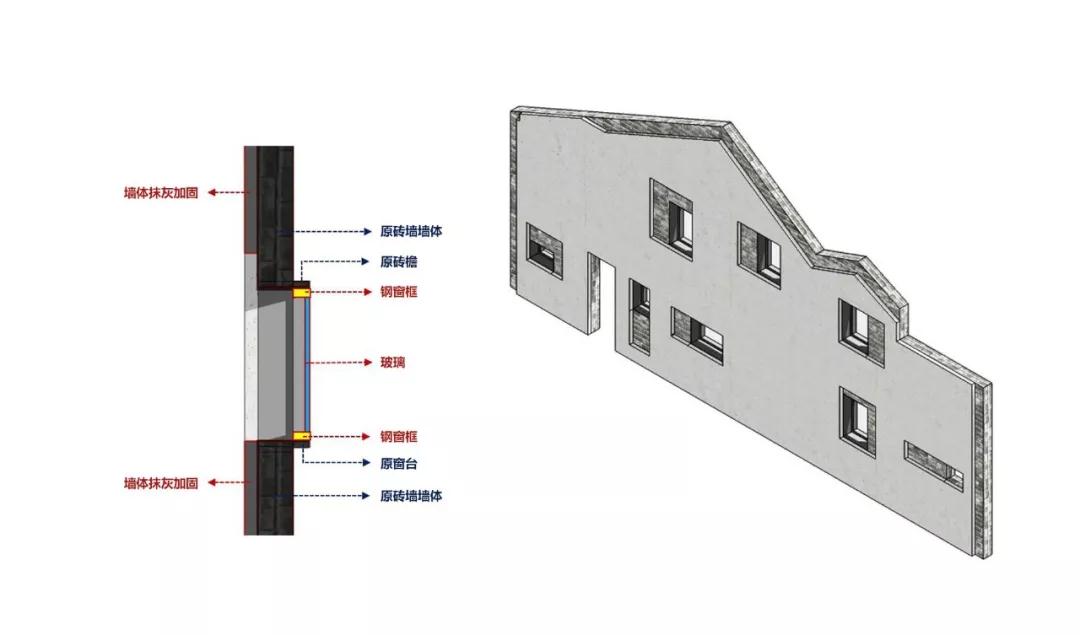

建筑的屋面腐朽坍塌嚴(yán)重,墻體為240雙層空心磚墻,已是危房,需要空心回填及結(jié)構(gòu)補強。建筑整體現(xiàn)狀破壞較為嚴(yán)重。我們選擇完全保留四面磚墻,清理恢復(fù)舊磚墻的質(zhì)感,并在磚墻中灌漿加固。

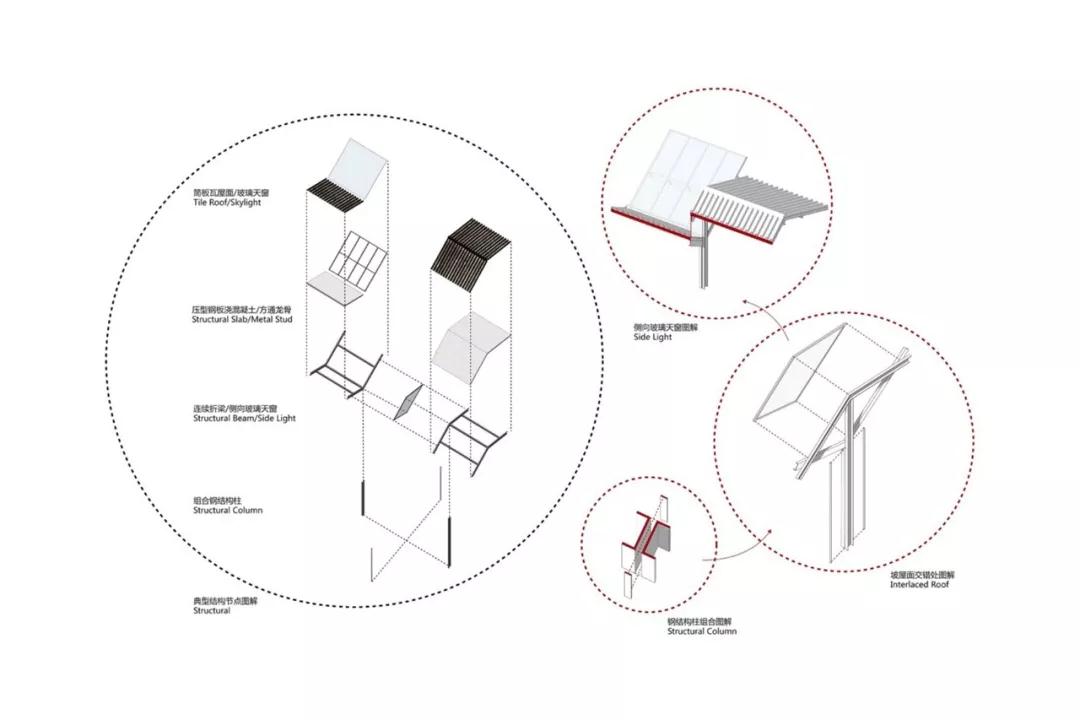

在舊磚墻的圍合空間中,置入全新的鋼結(jié)構(gòu)體系,構(gòu)建全新的屋面系統(tǒng)。新建屋面希望保留不同歷史時期形成的折疊屋面的特色,并重建它的結(jié)構(gòu)關(guān)系。

△ 結(jié)構(gòu)示意(會議室改造) ©南沙原創(chuàng)

△ 屋面設(shè)計 ©南沙原創(chuàng)

△ 萬科云 攝影:張超

至此,形成新舊脫離又相融合的公共接待空間。新材料與新構(gòu)建在“云”的改造中更為強勢,一方面作為舊材料的支撐體系,另一方面是新的材料引申出的新建構(gòu)方式,在歷史街區(qū)的完全表達(dá)。

△ 云軸測分析圖 ©南沙原創(chuàng)

△ 效果圖(眾創(chuàng)辦公主入口) ©南沙原創(chuàng)

△ 效果圖(眾創(chuàng)辦公主入口)對應(yīng)實拍照片

外墻處理在修舊如舊的同時,讓一切新的元素毫無掩飾地完整表現(xiàn),例如鋼框窗、補強的鋼板補丁、金屬落水管,以及施工單位擅長的彩繪。

△ 改造前后軸測圖 ©南沙原創(chuàng)

△ 萬科云 攝影:張超

由于沒有結(jié)構(gòu)檢測,完成方案后,在拆除的過程中,發(fā)現(xiàn)實墻之間的間隙是空心的,不僅要重新灌漿還要補強。而其他分隔墻己無法再用,在此基礎(chǔ)上,我們在形式上“順勢而為”,“保留”下不同時期無意中建起來的坡屋頂,更換成更符合建構(gòu)邏輯的鋼柱梁結(jié)構(gòu)體系去承接。這同時實現(xiàn)了不一樣的室內(nèi)空間效果,原來靜態(tài)的空間由于結(jié)構(gòu)體系和折面屋頂?shù)倪\用,而流動了起來。

△ 墻體加固設(shè)計 ©南沙原創(chuàng)

△ 剖面透視圖(萬科云公共服務(wù)) ©南沙原創(chuàng)

△ 剖面透視圖(萬科云主入口) ©南沙原創(chuàng)

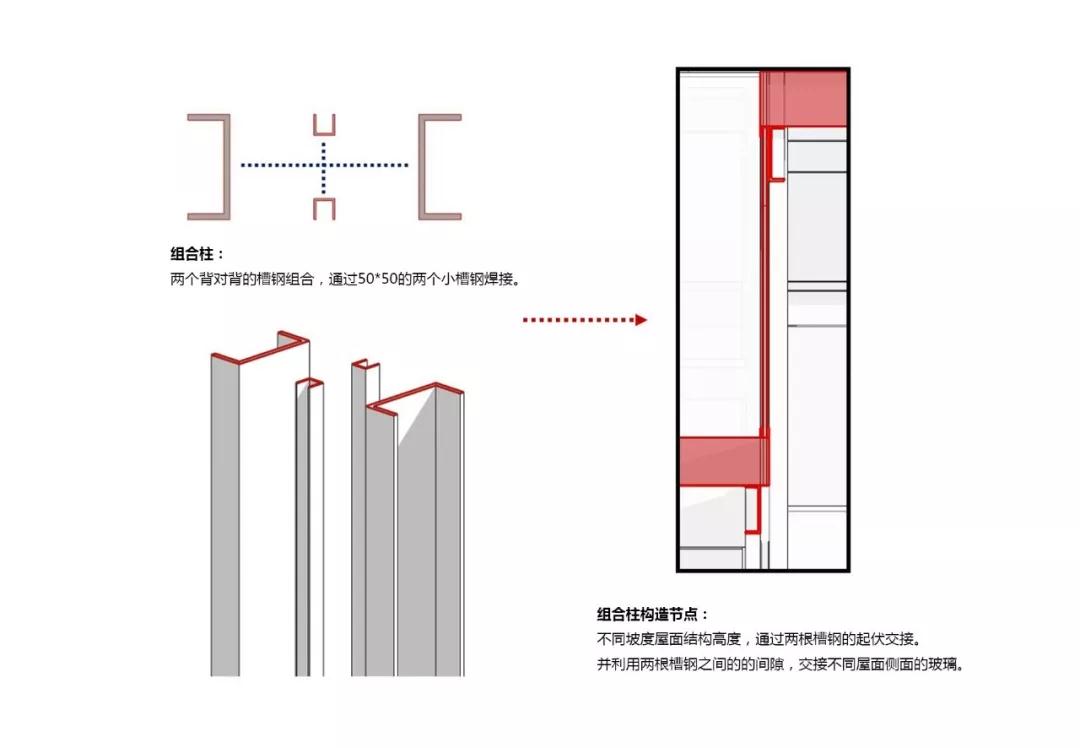

在鋼結(jié)構(gòu)細(xì)部處理上,我們有意采用了背對背的兩槽鋼立柱而不是常規(guī)工字鋼,去順接不同斜度的折屋面。這一方面解決了不同斜度所要求的高度不等問題;另一方面,化整為零的處理方式運用在大空間里,尺度和細(xì)部更加得當(dāng)、耐看。

△ 結(jié)構(gòu)設(shè)計(眾創(chuàng)辦主入口) ©南沙原創(chuàng)

△ 細(xì)部處理節(jié)點 ©南沙原創(chuàng)

△ 萬科云 攝影:張超

恩寧永慶坊在倉促中于2016年10月1日正式向市民開放,輿論褒貶不一。這個項目有很多的遺憾,正如前文所述,在各方尚未就觀念和方法上達(dá)成共識時倉促開工,過程反復(fù),各方專業(yè)長處無法在這么短的時間里就達(dá)成默契,最后的結(jié)果也難免與預(yù)期目標(biāo)所去甚遠(yuǎn)。我們也在思考,如果重新來過,我們還能怎么做。

完整項目信息

項目名稱: 廣州恩寧路永慶坊建筑改造

項目類型:實驗性改造建筑

項目地點:廣州恩寧路永慶坊

設(shè)計單位:南沙原創(chuàng)建筑設(shè)計工作室

設(shè)計團(tuán)隊:劉珩、黃杰斌、史學(xué)源、葉陽、王睿、吳義娟 、楊劍飛(實習(xí))

業(yè)主:萬科廣州

建成狀態(tài):已建成

設(shè)計時間:2015.08-2015.11

建設(shè)時間:2015.12-2016.10

規(guī)劃面積:7000平方米

建筑面積:1374平方米(云:171平方米;塾:809平方米;社:394平方米)

結(jié)構(gòu)及施工圖設(shè)計:深圳佰邦建筑設(shè)計顧問有限公司

總體城市設(shè)計:廣州市豎梁社建筑設(shè)計有限公司

景觀:Lab D+H

施工總包:江門市南秀古建筑工程有限公司

幕墻設(shè)計:廣州科思達(dá)幕墻設(shè)計有限公司

材料:鋼結(jié)構(gòu)、磚

文徑網(wǎng)絡(luò)設(shè)計整理

原標(biāo)題:廣州最美老街的拆與建:恩寧路永慶坊建筑改造實錄

(本文來源:建筑名苑網(wǎng) 文徑網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)中心:劉真 尹維維 編輯 方俊 文徑 審核)

特別提示:本頁信息來自網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)及知識產(chǎn)權(quán)問題請聯(lián)系刪除。

| 上一篇: 我國四合院史上最全解析 |

| 下一篇: 中國著名建筑被拆百年簡史紀(jì)念那些曾經(jīng)的文化建樹 |

聯(lián)系我們...

聯(lián)系我們...  圓弧車道施工時標(biāo)高控制的等分直...

圓弧車道施工時標(biāo)高控制的等分直...  新技術(shù)IDITI 法濕陷性黃土地基處...

新技術(shù)IDITI 法濕陷性黃土地基處...  漢長安城遺址保護(hù)區(qū)安置及開發(fā)住...

漢長安城遺址保護(hù)區(qū)安置及開發(fā)住...  高校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)BOT項目研究...

高校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)BOT項目研究...  陜西土木建筑網(wǎng)簡介...

陜西土木建筑網(wǎng)簡介...  級配壓實砂石墊層在西安地區(qū)的施...

級配壓實砂石墊層在西安地區(qū)的施...  低碳城市建設(shè)在西安的探索與實踐...

低碳城市建設(shè)在西安的探索與實踐...  淺談中國古代建筑材料與建筑的發(fā)...

淺談中國古代建筑材料與建筑的發(fā)...  漢長安城遺址保護(hù)區(qū)內(nèi)安置及開發(fā)...

漢長安城遺址保護(hù)區(qū)內(nèi)安置及開發(fā)...  柴油發(fā)電機房的火災(zāi)危險性類別分...

柴油發(fā)電機房的火災(zāi)危險性類別分...  陜西重型機械廠改造規(guī)劃設(shè)計...

陜西重型機械廠改造規(guī)劃設(shè)計...  世界十位著名建筑師介紹及其作品...

世界十位著名建筑師介紹及其作品...  西安紡織城藝術(shù)區(qū)改造設(shè)計(一)...

西安紡織城藝術(shù)區(qū)改造設(shè)計(一)...  寶雞市青少年科技活動中心設(shè)計...

寶雞市青少年科技活動中心設(shè)計...